Topolino e l'Enciclopedia Centenaria (ma non è un fumetto)

La linguista piacentina Beatrice Cristalli racconta come le storie di Topi & Paperi hanno cambiato il nostro modo d'esprimerci

Alessandro Sisti

|5 giorni fa

C'è un posto per "Topolino" fra i volumi dell'Enciclopedia Treccani! - © Libertà/Alessandro Sisti

Qual è la celebre pubblicazione presente nelle case di moltissimi italiani, il cui titolo inizia con la “T”? Esatto, è la Treccani, la storica Enciclopedia Italiana che nel 2025 ha compiuto cent’anni. Se però qualcuno, dato che qui si parla di fumetti, ha risposto “Topolino”, non ha del tutto sbagliato, perché la Fondazione Treccani Cultura ha coinvolto il settimanale Disney edito da Panini Comics nelle iniziative per questo primo secolo di vita. “Topolino” ha da sempre un proprio linguaggio che non è il topolinese né il paperopolese, bensì un italiano attento sia alla correttezza grammaticale sia alla ricchezza espressiva, sensibile tanto alle novità del vocabolario dei più giovani quanto agli epiteti desueti come “disutile” o “neghittoso” con cui Zio Paperone apostrofa il povero Paperino, per non dire delle avventure in costume dove i nostri eroi usano idiomi che pur limitandosi a simulare quelli storici (altrimenti chi li capirebbe?), evitano con cura i termini anacronistici.

Quella di “Topolino” è una lingua che nei decenni ha influenzato il pubblico prestandogli esclamazioni e onomatopee, per cui è ormai comune dire “uao” per manifestare stupore ed entusiasmo o “sigh” per scoramento e tristezza. Così la Fondazione Treccani Cultura insieme a “Topolino”, al suo direttore Alex Bertani e ai suoi autori, ha realizzato una serie di otto video-podcast dedicati al modo in cui il Disney made in Italy rispecchia le peculiarità e l’evoluzione del linguaggio, disponibili da oggi sulle principali piattaforme: un’operazione al contempo colta e divertente che si rivolge all’Italia intera… e nondimeno tocca particolarmente Piacenza. Animatrice e padrona di casa dei video-podcast è infatti la linguista piacentina Beatrice Cristalli, che per il webmagazine Treccani.it scrive articoli sui linguaggi della contemporaneità, ha tenuto per le conferenze TEDx un monologo intitolato “Cosa significa prendere le parole per la coda” e – proprio su “Topolino” – una rubrica sui neologismi. Per esplorare la collaborazione fra l’Enciclopedia Italiana e il Mondo Disney niente di meglio d’una chiacchierata con Beatrice e per prima cosa le ho chiesto: quanto c’entra la Treccani con “Topolino”?

«Molto più di quanto si pensi: entrambi lavorano sulla lingua italiana, solo con modalità e strumenti diversi. “Topolino” lo fa con le storie del fumetto, Treccani con l’approfondimento linguistico. Di fatto condividono la stessa missione: valorizzare e raccontare la lingua italiana, anche nel suo cambiamento. Sfida non facile, considerando che l’italiano ha faticato a trovare una sua forma neo-standard, secondo la definizione del linguista Massimo Prada. Il fumetto disneyano “made in Italy” ha avuto un ruolo tutt’altro che secondario: ha svecchiato la formalità di matrice letteraria e ha rimesso in circolo tecnicismi, gergalismi, arcaismi e anche neologismi d’autore. In pratica ha offerto un modello di scrittura colloquiale espressiva che il pubblico ha capito al volo. Basti vedere la pagina Facebook “Imparare la Lingua Italiana con i Fumetti Disney”: citazioni, vocaboli “difficili” e link alle pagine del Vocabolario Treccani. Topolino è stato (e continua a essere) una cassa di risonanza linguistica per generazioni di lettori e lettrici».

«Molto più di quanto si pensi: entrambi lavorano sulla lingua italiana, solo con modalità e strumenti diversi. “Topolino” lo fa con le storie del fumetto, Treccani con l’approfondimento linguistico. Di fatto condividono la stessa missione: valorizzare e raccontare la lingua italiana, anche nel suo cambiamento. Sfida non facile, considerando che l’italiano ha faticato a trovare una sua forma neo-standard, secondo la definizione del linguista Massimo Prada. Il fumetto disneyano “made in Italy” ha avuto un ruolo tutt’altro che secondario: ha svecchiato la formalità di matrice letteraria e ha rimesso in circolo tecnicismi, gergalismi, arcaismi e anche neologismi d’autore. In pratica ha offerto un modello di scrittura colloquiale espressiva che il pubblico ha capito al volo. Basti vedere la pagina Facebook “Imparare la Lingua Italiana con i Fumetti Disney”: citazioni, vocaboli “difficili” e link alle pagine del Vocabolario Treccani. Topolino è stato (e continua a essere) una cassa di risonanza linguistica per generazioni di lettori e lettrici».

Da sceneggiatore so di adottare un registro particolare quando scrivo i dialoghi delle storie, ma per una linguista come si colloca la lingua paperopolese rispetto all’italiano corrente?

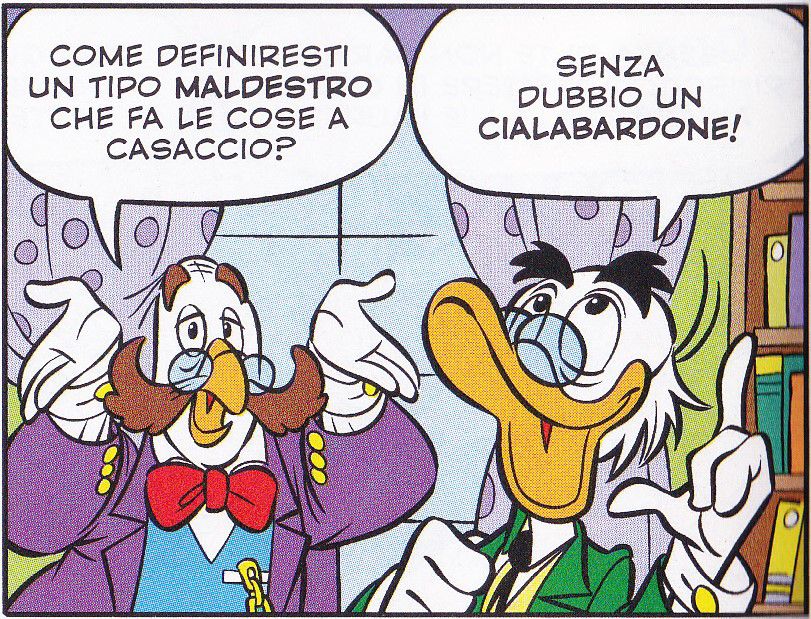

«Funziona per contrasto. Il paperopolese è una macchina comica che vive di asimmetrie: tecnicismi accanto ad arcaismi, onomatopee con neologismi e molto altro. Il tutto orchestrato in modo da sembrare naturale (e far sorridere). Non è affatto un italiano bizzarro: è un laboratorio ben riuscito, che dimostra come la complessità si possa ordinare e rendere fruibile. Topolino fa proprio ciò che nei manuali spesso incute timore: mescola i registri, osa con la creatività lessicale e inventa senza perdere chiarezza. È la prova che l’italiano è un ecosistema: elementi diversi possono convivere ed essere perfettamente comprensibili. Certi accademici dovrebbero prenderne nota. Ops!».

«Funziona per contrasto. Il paperopolese è una macchina comica che vive di asimmetrie: tecnicismi accanto ad arcaismi, onomatopee con neologismi e molto altro. Il tutto orchestrato in modo da sembrare naturale (e far sorridere). Non è affatto un italiano bizzarro: è un laboratorio ben riuscito, che dimostra come la complessità si possa ordinare e rendere fruibile. Topolino fa proprio ciò che nei manuali spesso incute timore: mescola i registri, osa con la creatività lessicale e inventa senza perdere chiarezza. È la prova che l’italiano è un ecosistema: elementi diversi possono convivere ed essere perfettamente comprensibili. Certi accademici dovrebbero prenderne nota. Ops!».

Tu leggevi i fumetti? Il linguaggio di “Topolino” si differenzia dagli altri, o ci sono casi ugualmente significativi?

«Da piccola ero una pessima lettrice. Tutti i libri mi annoiavano. Preferivo scrivere! Topolino però mi ha cambiato la traiettoria: con le sue storie ho imparato parole nuove, anche arcaiche, e soprattutto un modo comico di raccontare che risuonava con me. Poco dopo è arrivata l’infatuazione per le W.I.T.C.H. (serie Disney femminile creata in Italia): avevo nove anni, alla vigilia delle medie, e non esistevano personaggi davvero pensati per i preadolescenti. Quelle cinque ragazze mi hanno regalato un immaginario completo: non solo le parole per esprimere un’identità in costruzione, ma uno stile, un’attitudine, un modo di stare al mondo».

«Da piccola ero una pessima lettrice. Tutti i libri mi annoiavano. Preferivo scrivere! Topolino però mi ha cambiato la traiettoria: con le sue storie ho imparato parole nuove, anche arcaiche, e soprattutto un modo comico di raccontare che risuonava con me. Poco dopo è arrivata l’infatuazione per le W.I.T.C.H. (serie Disney femminile creata in Italia): avevo nove anni, alla vigilia delle medie, e non esistevano personaggi davvero pensati per i preadolescenti. Quelle cinque ragazze mi hanno regalato un immaginario completo: non solo le parole per esprimere un’identità in costruzione, ma uno stile, un’attitudine, un modo di stare al mondo».

Sei una studiosa di linguaggi giovanili: il fumetto e gli altri media li influenzano, o piuttosto è il contrario?

«Se c’è una cosa certa, è che il corso della lingua è imprevedibile. Più che un mistero, è un fondale che sfugge allo sguardo di superficie: per questo mi affascina. Nelle ricerche che ho condotto finora, la lingua appare instancabilmente creativa; attinge a bacini diversi e seleziona ciò che le serve. Poi combina, ricombina, metabolizza. Oggi gran parte dei linguaggi giovanili è modellata dall’ambiente digitale e dal mondo dei videogiochi, dove l’inglese funziona da “lingua franca”. I media analogici continuano a contare, certo, ma il primato che un tempo ebbero fumetto e televisione si è spostato verso piattaforme social e streaming».

«Se c’è una cosa certa, è che il corso della lingua è imprevedibile. Più che un mistero, è un fondale che sfugge allo sguardo di superficie: per questo mi affascina. Nelle ricerche che ho condotto finora, la lingua appare instancabilmente creativa; attinge a bacini diversi e seleziona ciò che le serve. Poi combina, ricombina, metabolizza. Oggi gran parte dei linguaggi giovanili è modellata dall’ambiente digitale e dal mondo dei videogiochi, dove l’inglese funziona da “lingua franca”. I media analogici continuano a contare, certo, ma il primato che un tempo ebbero fumetto e televisione si è spostato verso piattaforme social e streaming».

Qual è stata la tua parte nei video-podcast con “Topolino”?

«Il progetto nasce in occasione del centenario Treccani. Io sono stata coinvolta come autrice delle puntate e moderatrice delle voci invitate. Otto episodi per “comprimere” un mondo esplosivo: dalla lingua dei cattivi alle parodie letterarie, dall’uso degli arcaismi e dei neologismi alla traduzione della contemporaneità nelle storie».

«Il progetto nasce in occasione del centenario Treccani. Io sono stata coinvolta come autrice delle puntate e moderatrice delle voci invitate. Otto episodi per “comprimere” un mondo esplosivo: dalla lingua dei cattivi alle parodie letterarie, dall’uso degli arcaismi e dei neologismi alla traduzione della contemporaneità nelle storie».

Quando si parla di neologismi, di evoluzione della lingua e così via, c’è sempre qualcuno che grida al sacrilegio…

«È un grande classico: “Dante si rivolterà nella tomba”, “la lingua è finita”... In realtà è finita la pazienza. La mia sicuramente. Ma anche quella della lingua! Secondo me i giudizi negativi sono spesso il frutto di una visione normativa e idealizzata della lingua. Come se ne esistesse solo una. Noi parliamo “tanti italiani”, invece. Quello che negli studi linguistici chiamiamo “presente linguistico” è un mosaico: epoche, registri e generazioni che coesistono. Da qui la sensazione di caos. Ma il cambiamento non è una slavina, è un flusso carsico (il linguista Ugo Cardinale lo spiega bene in uno dei suoi ultimi saggi, “Storie di parole nuove”): in superficie vediamo il neologismo di oggi, sotto c’è una stratificazione molto lunga. E la lingua filtra come un colino: tiene il necessario, lascia andare il resto. Molte novità si attenuano o scompaiono, altre si adattano, altre ancora resistono perché servono. Se possiamo leggere testi antichi e capirci con nonni e nipoti è perché la lingua conserva e innova insieme. Quindi sì, cambierà (come ha sempre fatto) ma senza tradire la sua funzione più importante: mantenere vivo il legame tra chi parla, tra chi ha parlato e chi parlerà. Chi urla al sacrilegio può rilassarsi: la lingua ha più anticorpi di tutti noi messi insieme».

«È un grande classico: “Dante si rivolterà nella tomba”, “la lingua è finita”... In realtà è finita la pazienza. La mia sicuramente. Ma anche quella della lingua! Secondo me i giudizi negativi sono spesso il frutto di una visione normativa e idealizzata della lingua. Come se ne esistesse solo una. Noi parliamo “tanti italiani”, invece. Quello che negli studi linguistici chiamiamo “presente linguistico” è un mosaico: epoche, registri e generazioni che coesistono. Da qui la sensazione di caos. Ma il cambiamento non è una slavina, è un flusso carsico (il linguista Ugo Cardinale lo spiega bene in uno dei suoi ultimi saggi, “Storie di parole nuove”): in superficie vediamo il neologismo di oggi, sotto c’è una stratificazione molto lunga. E la lingua filtra come un colino: tiene il necessario, lascia andare il resto. Molte novità si attenuano o scompaiono, altre si adattano, altre ancora resistono perché servono. Se possiamo leggere testi antichi e capirci con nonni e nipoti è perché la lingua conserva e innova insieme. Quindi sì, cambierà (come ha sempre fatto) ma senza tradire la sua funzione più importante: mantenere vivo il legame tra chi parla, tra chi ha parlato e chi parlerà. Chi urla al sacrilegio può rilassarsi: la lingua ha più anticorpi di tutti noi messi insieme».