Le storie fra le pagine di un concerto silenzioso

Graphic Novel dedicate ai cantautori famosi e canzoni come didascalie, perché la musica è capace di ispirare anche i comics

Alessandro Sisti

|3 giorni fa

Rispetto ai media audiovisivi destinati agli schermi grandi e piccoli, lo svantaggio del fumetto è quello di essere solo visivo. Con le immagini possiamo largheggiare, mostrando navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione o le mura di Gerico che rovinano sotto i colpi d’artiglieria dell’esercito napoleonico, senza spendere di più in carta e inchiostro di quanto ci costerebbe disegnare un tale che aspetta l’autobus. Però niente colonna sonora.

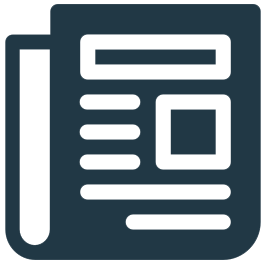

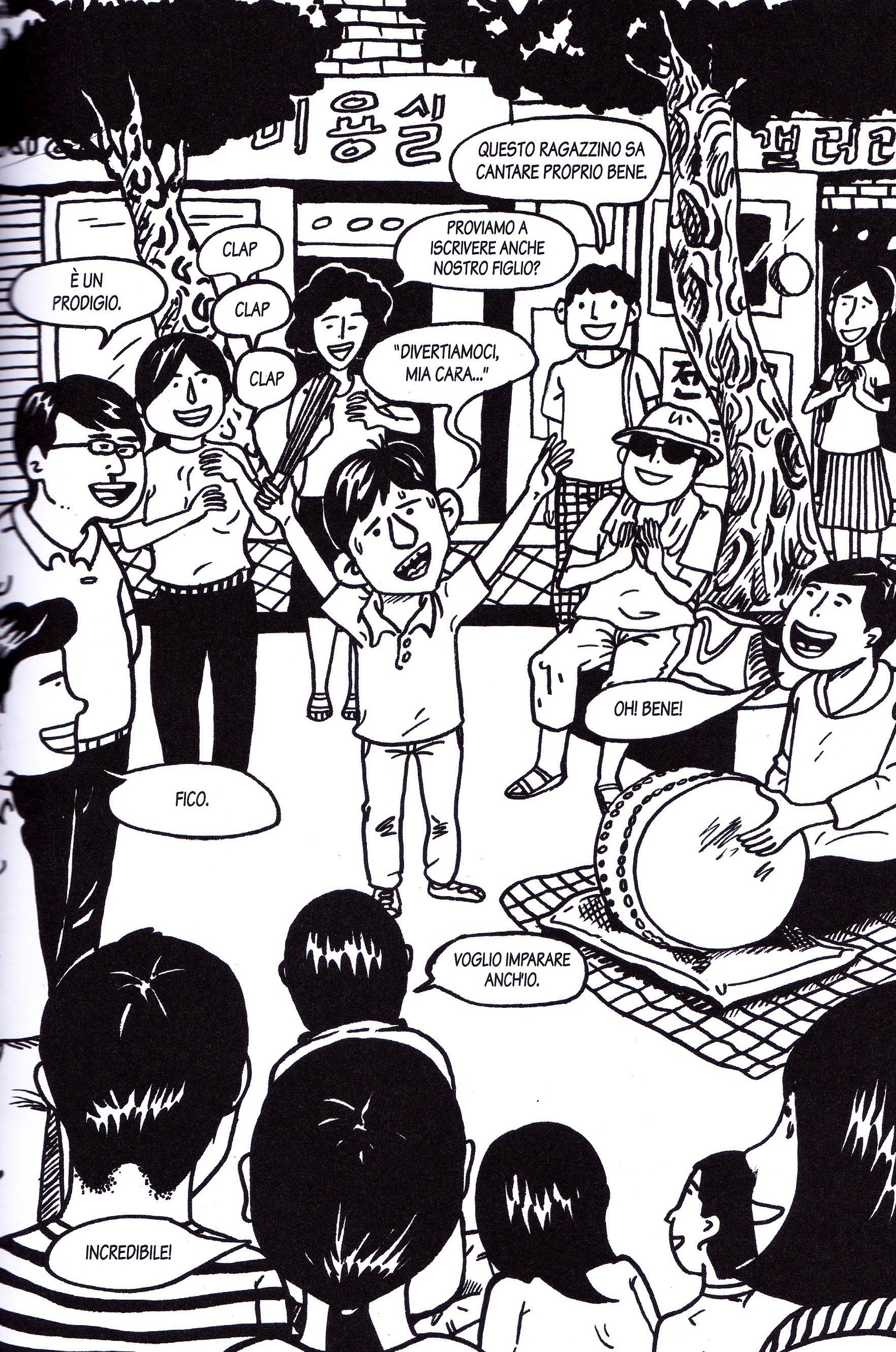

Per fortuna i fumetti sono un medium cinestesico, ossia in grado di suggerire attraverso un solo senso – la vista – anche qualcosa di ciò che nella vita reale sperimentiamo con gli altri: poche linee ondulate bastano a trasmettere l’impressione di profumi o di miasmi e qualche nota sospesa a mezz’aria evoca una melodia. Certo, nello specifico della musica non è un granché, anche se in alcuni casi è meglio cosi. Se davvero potessimo sentir cantare il bardo Assurancetourix, famigerato per le sue composizioni insopportabili, forse le imprese di Asterix il Gallico di Goscinny e Uderzo non avrebbero lo stesso successo, ma d’altra parte la mancanza del sonoro non è un limite da poco. Basti pensare a come certi temi indimenticabili hanno reso ancor più famosi molti film celebri, senza dire del fatto che la musica ha un’indiscutibile capacità narrativa. Dalle “Quattro stagioni” di Vivaldi a “Una notte sul Monte Calvo” di Musorgskij, non occorre essere esperti melomani per afferrare quello che le note raccontano e se le accostiamo alle immagini, è evidente come qualsiasi colpo di scena risulti ancor più emozionante con un sottofondo orchestrale drammatico, o come un motivo allegro aggiunga ritmo a una situazione comica. Se poi invertiamo l’ordine dei fattori il risultato cambia eccome, insieme all’intero senso del racconto. Una sequenza il cui protagonista è lietamente inconsapevole perché non può udire quanto è cupa la musica che lo accompagna promette tragedie inattese e viceversa, un ritornello divertente rilegge in chiave ironica una scena apparentemente catastrofica. Espedienti dei quali nei fumetti non possiamo approfittare, almeno finché qualcuno non inventerà le audio-vignette, magari aggiungendoci un QR Code che attivi l’opportuno commento musicale. Nel frattempo non resta che ricorrere a stratagemmi come quello a volte praticato da Giancarlo Berardi, sceneggiatore e ideatore di serie dell’importanza di “Ken Parker” o di “Julia”, che usa inserire sotto alle inquadrature brani di testo di canzoni. Riconoscendole, il lettore completa la descrizione del contesto e del clima emotivo espressi dalla storia disegnata, ma anche a chi non le conosca basta digitarne le strofe su un motore di ricerca per scoprire da quali canzoni provengano e perfino ascoltarle. È una multimedialità artigianale che merita lo sforzo, perché niente come una canzone ha la capacità rievocare i momenti e i luoghi in cui era in voga. Di musica tuttavia i fumetti possono anche semplicemente parlare… e lo fanno, perché tanti autori ne sono appassionati e traducono nel proprio linguaggio le grandi storie della musica e dei musicisti. Una è la graphic novel “Jun”, della fumettista sudcoreana Keum Suk Gendry-Kim, basata sulla vicenda autentica di Jun Choi. Affetto da una grave forma di autismo, ma dotato d’una particolare sensibilità musicale che gli consente di percepire armonie nei suoni più comuni – dal fruscio del vento al frastuono della metropolitana – e di un innato talento per il pansorì, la forma di canto tradizionale del suo Paese, Jun trova nella musica un modo di comunicare e da apprezzato compositore vince le resistenze orientali verso la disabilità.

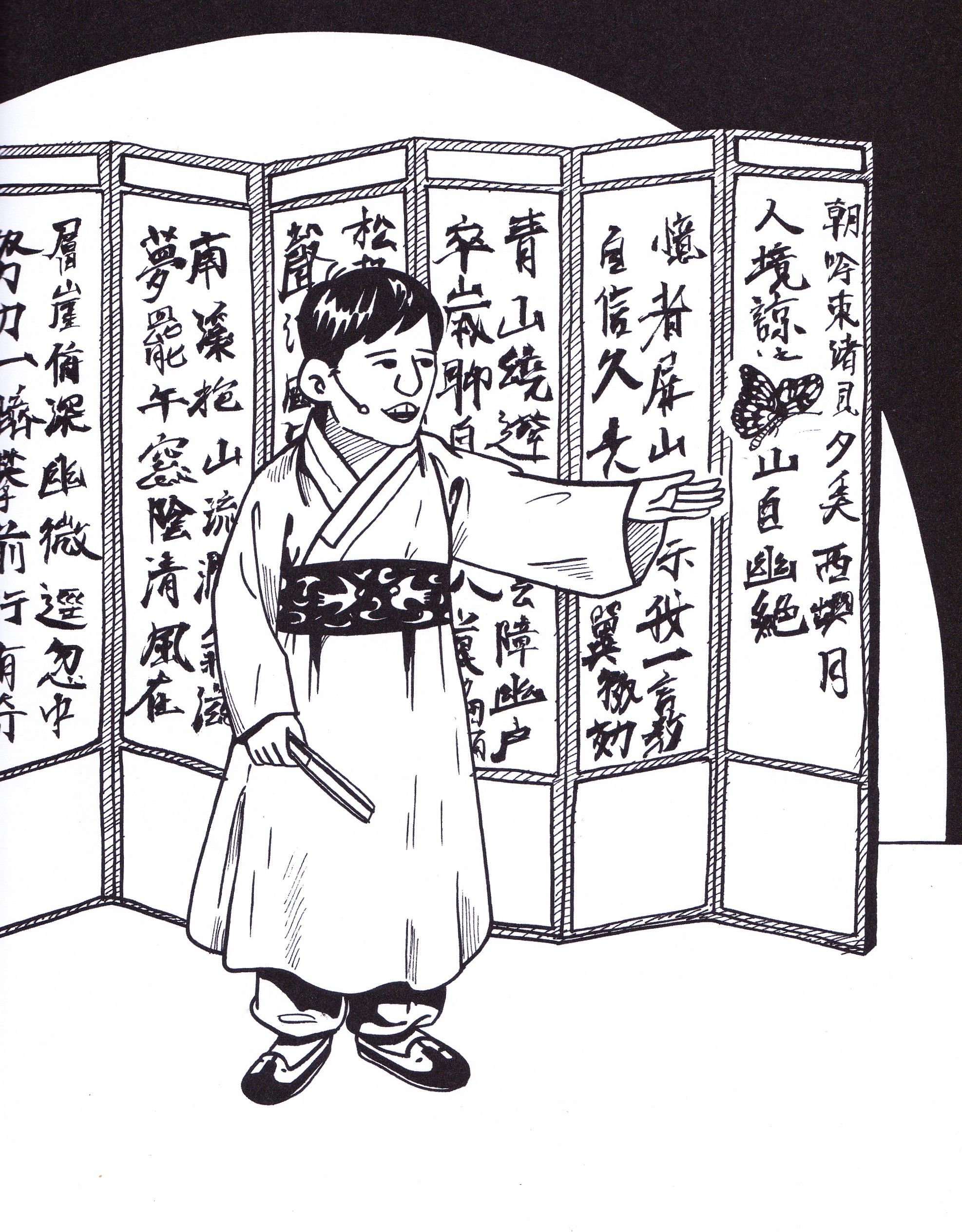

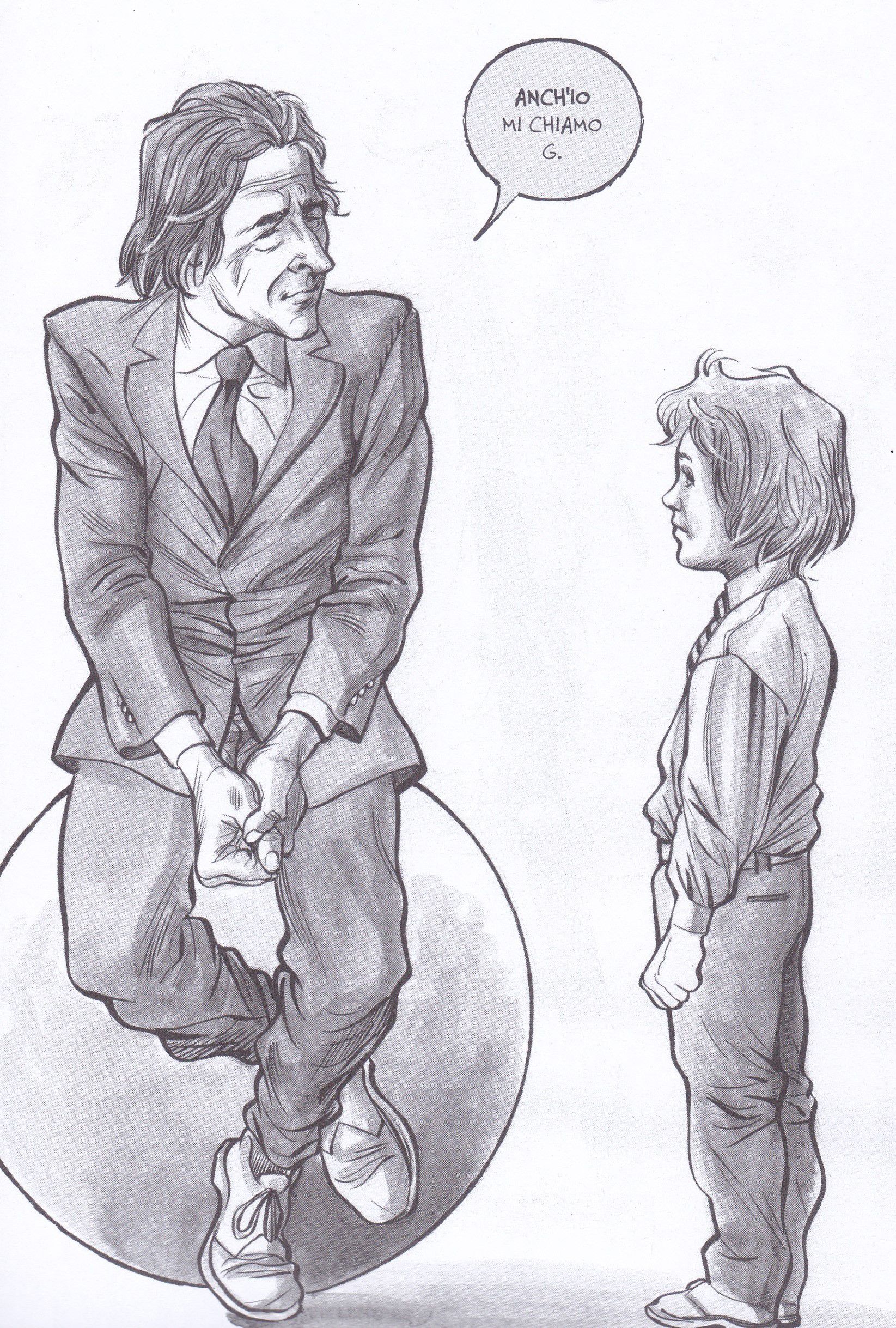

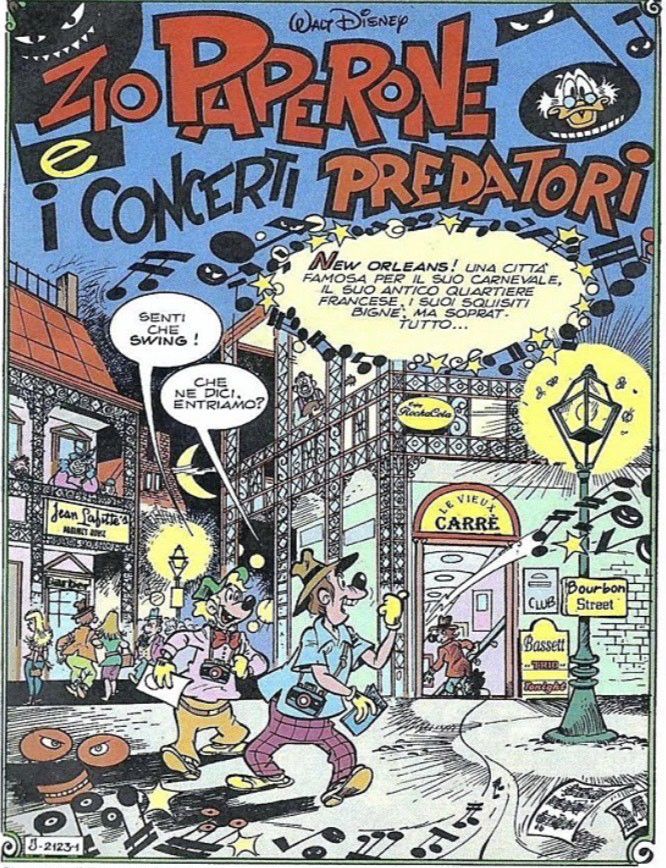

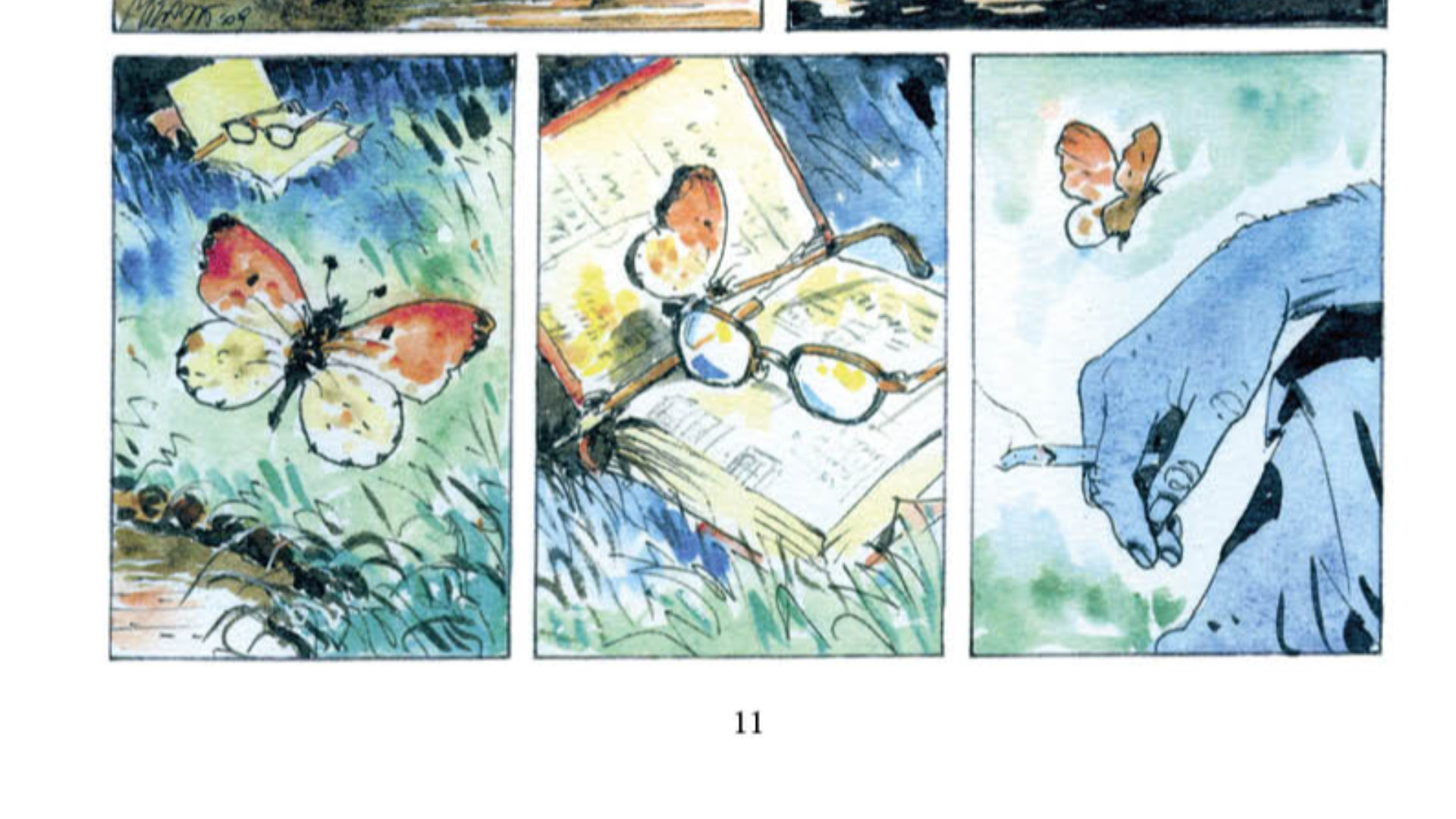

Anche in Italia sono numerose le storie di vita a fumetti sui musicisti più significativi, compresi dei mostri sacri come Kurt Cobain, Fabrizio De André e Giorgio Gaber. In “Nevermind”, Tuono Pettinato (nome d’arte di Andrea Paggiaro, fumettista e illustratore di spicco prematuramente scomparso quattro anni fa) rievoca gli anni 70 e 80 di Cobain, cantautore, chitarrista e leader dei Nirvana morto suicida a 27 anni, in un racconto accorato che ne mette in luce tanto la caratura musicale quanto la fragilità. “Uomo Faber” è la biografia di De André disegnata da Ivo Milazzo, artista fra i maggiori del fumetto nazionale, sui testi di Fabrizio Càlzia, approfondito conoscitore e studioso del cantautore genovese. Il titolo è rivelatore, poiché di Faber l’opera esplora soprattutto il percorso umano e le esperienze personali che hanno dato forma alle sue canzoni. Milazzo le trasforma in tavole ad acquarello, nei toni del grigio per i flashback del passato e a colori per il presente narrativo. Una regia cromatica che sarebbe piaciuta a De André, amante del disegno e soprannominato “Faber” dall’amico Paolo Villaggio, non per il significato di artigiano o costruttore che il termine ha in latino, bensì per la sua marca preferita di pastelli. S’intitola invece “G&G” il romanzo grafico dedicato a Giorgio Gaber da Davide Barzi – sceneggiatore con un curriculum che spazia da “Martin Mystere” a “Dylan Dog” passando per un’altra graphic novel intitolata “Giorgio Strehler – Un fumetto da tre soldi” – per le matite di Sergio Gerasi, disegnatore di “Dylan Dog” e “Mercurio Loi” che si presenta come fumettista e musicista. Non è un racconto biografico, ma una storia onirica e metaforica ambientata da Barzi subito dopo la morte di Gaber, basata sul suo monologo teatrale “Io mi chiamo G” e con i dialoghi costruiti sui testi delle sue canzoni. Gerasi la illustra in bianco e nero, con la sola icastica aggiunta del giallo degli stivaletti di gomma, che per il Signor G rappresentavano l’omologazione di massa. Agli autori che con i fumetti hanno raccontato la musica mi aggiungo spudoratamente anch’io, con l’avventura disneyana “Zio Paperone e i concerti predatori”, del 1996. Mi piace ricordarla non per mio merito, bensì perché a realizzarla graficamente fu Giovan Battista Carpi, per quasi mezzo secolo disegnatore fra i più completi e rappresentativi del fumetto umoristico e creatore di personaggi come la mitica Nonna Abelarda, entrata come luogo comune nel linguaggio degli italiani del tempo. Ma non solo, poiché la sceneggiai a quattro mani insieme a un co-autore d’eccezione del calibro di Renzo Arbore. Nella storia la Banda Bassotti deruba il pubblico d’una tournée di concerti servendosi d’una melodia ipnotica e può sembrare strano che dei ladruncoli scalcinati come il trio di furfanti paperopolesi siano in grado di suonarla. Infatti si limitano a fingere, riproducendola da una registrazione e nelle intenzioni del Maestro Arbore la trama voleva essere una satira dell’abuso del playback. Fra le poche note utilizzate a mo’ di onomatopea simbolica, le parole delle canzoni e le tematiche musicali impiegate come argomenti delle trame c’è perfino chi correda le proprie tavole con stralci di spartiti, seppure sia relativamente ridotto il pubblico in grado di leggerli. Nondimeno, per impreziosire con un momento musicale la narrazione, può essere sufficiente una singola vignetta, come nella raccolta di racconti “La Città”, di due firme monumentali del fumetto quali Bonvi e Giorgio Cavazzano. È una vignetta di passaggio, in cui il membro dell’equipaggio di un’astronave pronta alla partenza va a chiamare il suo capitano, intento a suonare il piano in un locale. Quel comandante, presumibilmente extraterrestre, è la caricatura di Paolo Conte, ma d’altronde spesso la musica migliore sembra veramente venire da un altro mondo.

Per fortuna i fumetti sono un medium cinestesico, ossia in grado di suggerire attraverso un solo senso – la vista – anche qualcosa di ciò che nella vita reale sperimentiamo con gli altri: poche linee ondulate bastano a trasmettere l’impressione di profumi o di miasmi e qualche nota sospesa a mezz’aria evoca una melodia. Certo, nello specifico della musica non è un granché, anche se in alcuni casi è meglio cosi. Se davvero potessimo sentir cantare il bardo Assurancetourix, famigerato per le sue composizioni insopportabili, forse le imprese di Asterix il Gallico di Goscinny e Uderzo non avrebbero lo stesso successo, ma d’altra parte la mancanza del sonoro non è un limite da poco. Basti pensare a come certi temi indimenticabili hanno reso ancor più famosi molti film celebri, senza dire del fatto che la musica ha un’indiscutibile capacità narrativa. Dalle “Quattro stagioni” di Vivaldi a “Una notte sul Monte Calvo” di Musorgskij, non occorre essere esperti melomani per afferrare quello che le note raccontano e se le accostiamo alle immagini, è evidente come qualsiasi colpo di scena risulti ancor più emozionante con un sottofondo orchestrale drammatico, o come un motivo allegro aggiunga ritmo a una situazione comica. Se poi invertiamo l’ordine dei fattori il risultato cambia eccome, insieme all’intero senso del racconto. Una sequenza il cui protagonista è lietamente inconsapevole perché non può udire quanto è cupa la musica che lo accompagna promette tragedie inattese e viceversa, un ritornello divertente rilegge in chiave ironica una scena apparentemente catastrofica. Espedienti dei quali nei fumetti non possiamo approfittare, almeno finché qualcuno non inventerà le audio-vignette, magari aggiungendoci un QR Code che attivi l’opportuno commento musicale. Nel frattempo non resta che ricorrere a stratagemmi come quello a volte praticato da Giancarlo Berardi, sceneggiatore e ideatore di serie dell’importanza di “Ken Parker” o di “Julia”, che usa inserire sotto alle inquadrature brani di testo di canzoni. Riconoscendole, il lettore completa la descrizione del contesto e del clima emotivo espressi dalla storia disegnata, ma anche a chi non le conosca basta digitarne le strofe su un motore di ricerca per scoprire da quali canzoni provengano e perfino ascoltarle. È una multimedialità artigianale che merita lo sforzo, perché niente come una canzone ha la capacità rievocare i momenti e i luoghi in cui era in voga. Di musica tuttavia i fumetti possono anche semplicemente parlare… e lo fanno, perché tanti autori ne sono appassionati e traducono nel proprio linguaggio le grandi storie della musica e dei musicisti. Una è la graphic novel “Jun”, della fumettista sudcoreana Keum Suk Gendry-Kim, basata sulla vicenda autentica di Jun Choi. Affetto da una grave forma di autismo, ma dotato d’una particolare sensibilità musicale che gli consente di percepire armonie nei suoni più comuni – dal fruscio del vento al frastuono della metropolitana – e di un innato talento per il pansorì, la forma di canto tradizionale del suo Paese, Jun trova nella musica un modo di comunicare e da apprezzato compositore vince le resistenze orientali verso la disabilità.

Anche in Italia sono numerose le storie di vita a fumetti sui musicisti più significativi, compresi dei mostri sacri come Kurt Cobain, Fabrizio De André e Giorgio Gaber. In “Nevermind”, Tuono Pettinato (nome d’arte di Andrea Paggiaro, fumettista e illustratore di spicco prematuramente scomparso quattro anni fa) rievoca gli anni 70 e 80 di Cobain, cantautore, chitarrista e leader dei Nirvana morto suicida a 27 anni, in un racconto accorato che ne mette in luce tanto la caratura musicale quanto la fragilità. “Uomo Faber” è la biografia di De André disegnata da Ivo Milazzo, artista fra i maggiori del fumetto nazionale, sui testi di Fabrizio Càlzia, approfondito conoscitore e studioso del cantautore genovese. Il titolo è rivelatore, poiché di Faber l’opera esplora soprattutto il percorso umano e le esperienze personali che hanno dato forma alle sue canzoni. Milazzo le trasforma in tavole ad acquarello, nei toni del grigio per i flashback del passato e a colori per il presente narrativo. Una regia cromatica che sarebbe piaciuta a De André, amante del disegno e soprannominato “Faber” dall’amico Paolo Villaggio, non per il significato di artigiano o costruttore che il termine ha in latino, bensì per la sua marca preferita di pastelli. S’intitola invece “G&G” il romanzo grafico dedicato a Giorgio Gaber da Davide Barzi – sceneggiatore con un curriculum che spazia da “Martin Mystere” a “Dylan Dog” passando per un’altra graphic novel intitolata “Giorgio Strehler – Un fumetto da tre soldi” – per le matite di Sergio Gerasi, disegnatore di “Dylan Dog” e “Mercurio Loi” che si presenta come fumettista e musicista. Non è un racconto biografico, ma una storia onirica e metaforica ambientata da Barzi subito dopo la morte di Gaber, basata sul suo monologo teatrale “Io mi chiamo G” e con i dialoghi costruiti sui testi delle sue canzoni. Gerasi la illustra in bianco e nero, con la sola icastica aggiunta del giallo degli stivaletti di gomma, che per il Signor G rappresentavano l’omologazione di massa. Agli autori che con i fumetti hanno raccontato la musica mi aggiungo spudoratamente anch’io, con l’avventura disneyana “Zio Paperone e i concerti predatori”, del 1996. Mi piace ricordarla non per mio merito, bensì perché a realizzarla graficamente fu Giovan Battista Carpi, per quasi mezzo secolo disegnatore fra i più completi e rappresentativi del fumetto umoristico e creatore di personaggi come la mitica Nonna Abelarda, entrata come luogo comune nel linguaggio degli italiani del tempo. Ma non solo, poiché la sceneggiai a quattro mani insieme a un co-autore d’eccezione del calibro di Renzo Arbore. Nella storia la Banda Bassotti deruba il pubblico d’una tournée di concerti servendosi d’una melodia ipnotica e può sembrare strano che dei ladruncoli scalcinati come il trio di furfanti paperopolesi siano in grado di suonarla. Infatti si limitano a fingere, riproducendola da una registrazione e nelle intenzioni del Maestro Arbore la trama voleva essere una satira dell’abuso del playback. Fra le poche note utilizzate a mo’ di onomatopea simbolica, le parole delle canzoni e le tematiche musicali impiegate come argomenti delle trame c’è perfino chi correda le proprie tavole con stralci di spartiti, seppure sia relativamente ridotto il pubblico in grado di leggerli. Nondimeno, per impreziosire con un momento musicale la narrazione, può essere sufficiente una singola vignetta, come nella raccolta di racconti “La Città”, di due firme monumentali del fumetto quali Bonvi e Giorgio Cavazzano. È una vignetta di passaggio, in cui il membro dell’equipaggio di un’astronave pronta alla partenza va a chiamare il suo capitano, intento a suonare il piano in un locale. Quel comandante, presumibilmente extraterrestre, è la caricatura di Paolo Conte, ma d’altronde spesso la musica migliore sembra veramente venire da un altro mondo.