I videogiochi sulla Palestina

Tra gli apripista Liyla and the Shadows of War, in arrivo Dreams on a Pillow

Francesco Toniolo

|2 mesi fa

Dreams on a Pillow

Pur restando al di fuori dei circuiti più chiacchierati, già da qualche anno stanno nascendo sempre più videogiochi sviluppati da palestinesi. Tra gli apripista ci fu Liyla and the Shadows of War, di Rasheed Abueideh, originariamente pubblicato nel 2016 in forma gratuita. Una pubblicazione sofferta visto che, pur non presentando espliciti richiami a eventi reali, venne rimosso dall’app store in quanto “prodotto politico”, cosa che suscitò un certo dibattito. Da allora, la produzione di opere videoludiche come questa è andata avanti.

Molti di questi videogiochi sono gratuiti, brevi e dritti al punto. Come per esempio Roots of Resilience di Azizah e Khadeejah, che può essere completato in meno di dieci minuti. Nei panni della giovane Yasmin stiamo raccogliendo delle olive insieme ad altri bambini e ad alcune donne. Lo scenario è idilliaco, lo stile visivo volutamente cute, per sottolineare l’improvviso contrasto con la scena successiva. Dopo aver raccolto alcuni oggetti (come una bandiera e un orsacchiotto) il gioco fa un salto temporale: siamo nello stesso luogo di prima, ma adesso le case sono diroccate, gli ulivi sono bruciati ed è stata costruita una tendopoli. Yasmin recupera nuovamente i cinque oggetti trovati in precedenza, per portarli con sé nella tenda dove ora vive, segno dell’importanza di preservare la memoria del passato e di mantenere la speranza di un futuro migliore. Le frasi che è possibile leggere in Roots of Resilience sono dei testi che scrisse il palestinese Ahmad Alhams, dal campo di Au Nuseirat, il 26 ottobre 2023.

Molti di questi videogiochi sono gratuiti, brevi e dritti al punto. Come per esempio Roots of Resilience di Azizah e Khadeejah, che può essere completato in meno di dieci minuti. Nei panni della giovane Yasmin stiamo raccogliendo delle olive insieme ad altri bambini e ad alcune donne. Lo scenario è idilliaco, lo stile visivo volutamente cute, per sottolineare l’improvviso contrasto con la scena successiva. Dopo aver raccolto alcuni oggetti (come una bandiera e un orsacchiotto) il gioco fa un salto temporale: siamo nello stesso luogo di prima, ma adesso le case sono diroccate, gli ulivi sono bruciati ed è stata costruita una tendopoli. Yasmin recupera nuovamente i cinque oggetti trovati in precedenza, per portarli con sé nella tenda dove ora vive, segno dell’importanza di preservare la memoria del passato e di mantenere la speranza di un futuro migliore. Le frasi che è possibile leggere in Roots of Resilience sono dei testi che scrisse il palestinese Ahmad Alhams, dal campo di Au Nuseirat, il 26 ottobre 2023.

C’è invece chi si sofferma sulla comunicazione, sul modo con cui viene raccontata la guerra attraverso i social media. È il caso del videogioco Sound of Silence di Ahmed Mostafa. In questo caso, il gioco inizia mettendoci nei panni di un ragazzino che cerca di salvare sua sorella Marwa, rimasta intrappolata tra le macerie della loro casa. Mentre ci troviamo lì, in mezzo alle case in rovina, possiamo utilizzare il nostro smartphone per raccontare quel che sta succedendo. Ci viene chiesto di decidere cosa fotografare e che commento aggiungere a quelle foto.

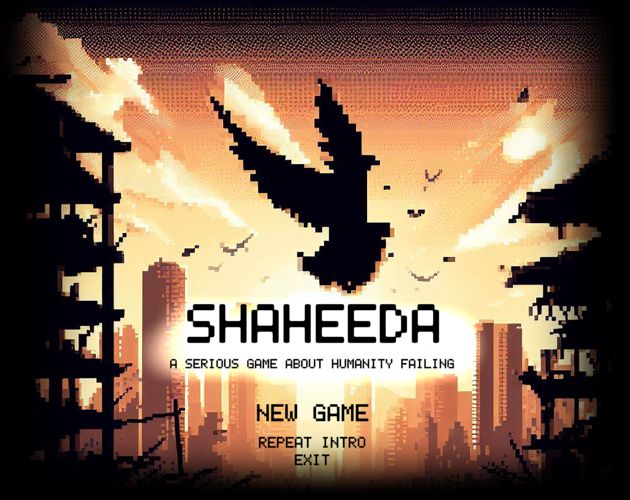

Altri videogiochi puntano invece sulla similitudine, per parlare della Palestina in modo trasversale, come fa per esempio Ahmed Essam nel suo A Bird’s Tale. Qui giochiamo nei panni di un uccellino che costruisce un nido su un albero per i suoi piccoli appena nati. L’uccellino si mette poi in viaggio per raccogliere tre mele, con cui sfamare i figli. Ma, quando fa ritorno al nido, scopre che l’albero è stato abbattuto. Gli uccellini sono vivi, ma non hanno più una casa. In A Bird’s Tale si è deciso di toccare un argomento universale, che riguarda il destino di tutte le creature private della loro casa (o nido, o tana…). Il legame con i palestinesi viene esplicitato solo nel menù di gioco. Anche in Shaheeda (realizzato da Shaheedagames) giochiamo nei panni di un uccello, che stavolta è la colomba della pace, che opera di nascosto per aiutare le persone in difficoltà. Attraverso una serie di minigiochi, saremo chiamati a distrarre droni, trovare acqua potabile e molto altro. Il disclaimer posto all’inizio del gioco ci ricorda che Shaheeda è un’invenzione, aggiungendo però che la realtà è talvolta ben peggiore di qualsiasi finzione.

Tra i videogiochi che usciranno in futuro, infine, se ne segnala uno ispirato a una storia della tradizione palestinese: Dreams on a Pillow di Rasheed Abueideh, che dopo Liyla and the Shadows of War ritorna a raccontare la storia del suo popolo attraverso questo medium.

Tra i videogiochi che usciranno in futuro, infine, se ne segnala uno ispirato a una storia della tradizione palestinese: Dreams on a Pillow di Rasheed Abueideh, che dopo Liyla and the Shadows of War ritorna a raccontare la storia del suo popolo attraverso questo medium.

FARE I VIDEGAME IN TEMPO DI GUERRA E' OFFENSIVO?

«E come potevamo noi cantare / con il piede straniero sopra il cuore / fra i morti abbandonati nelle piazze». Iniziava così la poesia Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo. Qui il silenzio del poeta è una forma di rispetto. Quando le parole non sono capaci di rendere giustizia alla sofferenza umana, sembra meglio un rispettoso mutismo. E immagino che il giudizio di molti sia ancor più netto, quando si parla di videogiochi. L’esistenza di prodotti videoludici che parlano della Palestina potrebbe sembrare forse offensivo, ma non sono certo un caso unico e il giudizio su di essi dipende tutto dalla concezione che si ha del medium.

Vediamo per prima cosa una rapida casistica. Oltre ai videogiochi sulla Palestina, sviluppati da palestinesi, ci sono per esempio anche numerosi prodotti realizzati da team ucraini, che non si sono lasciati fermare dalla guerra. Al contrario, hanno moltiplicato i loro sforzi, anche comunicativi, organizzando eventi come l’Ukraine Games Festival (su Steam, la principale piattaforma di gaming per PC) e l’Indie Cup Ukraine, pensati per far conoscere i prodotti videoludici della loro nazione, raccogliere fondi e attivare altre iniziative di supporto.

Come emerge già in questi casi, un elemento di rilievo è sicuramente quello dello sguardo interno, visto che si sta parlando di team palestinesi e ucraini. Anche in casi in cui i diretti interessati non sono gli effettivi sviluppatori, i soggetti rappresentati sono stati interpellati più volte durante la fase di sviluppo. È per esempio il caso di My Child Lebensborn, che racconta la storia di numerose bambine e bambini nati da madri norvegesi e padri tedeschi (i nazisti che occupavano il paese durante la guerra). La specifica storia raccontata in My Child Lebensborn è inventata, ma è stata ideata partendo da vicende reali e il gioco riporta alcune di queste testimonianze.

Il coinvolgimento diretto ritorna anche in tutta un’altra serie di videogiochi su temi più personali e intimi, che potrebbero sempre apparire “irrispettosi”. Come That Dragon, Cancer, videogioco autobiografico in cui una coppia di genitori ha raccontato di quando hanno perso il loro figlio di quattro anni per un tumore al cervello. O come Papo & Yo, in cui si parla del rapporto con un padre alcolizzato e violento, partendo anche qui dalla storia autobiografica del suo autore, Vander Caballero. O come Curtain di Dreamfeel, che ci fa vivere una relazione abusante dentro a una coppia queer, attingendo sempre al vissuto personale della sua autrice.

«E come potevamo noi cantare / con il piede straniero sopra il cuore / fra i morti abbandonati nelle piazze». Iniziava così la poesia Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo. Qui il silenzio del poeta è una forma di rispetto. Quando le parole non sono capaci di rendere giustizia alla sofferenza umana, sembra meglio un rispettoso mutismo. E immagino che il giudizio di molti sia ancor più netto, quando si parla di videogiochi. L’esistenza di prodotti videoludici che parlano della Palestina potrebbe sembrare forse offensivo, ma non sono certo un caso unico e il giudizio su di essi dipende tutto dalla concezione che si ha del medium.

Vediamo per prima cosa una rapida casistica. Oltre ai videogiochi sulla Palestina, sviluppati da palestinesi, ci sono per esempio anche numerosi prodotti realizzati da team ucraini, che non si sono lasciati fermare dalla guerra. Al contrario, hanno moltiplicato i loro sforzi, anche comunicativi, organizzando eventi come l’Ukraine Games Festival (su Steam, la principale piattaforma di gaming per PC) e l’Indie Cup Ukraine, pensati per far conoscere i prodotti videoludici della loro nazione, raccogliere fondi e attivare altre iniziative di supporto.

Come emerge già in questi casi, un elemento di rilievo è sicuramente quello dello sguardo interno, visto che si sta parlando di team palestinesi e ucraini. Anche in casi in cui i diretti interessati non sono gli effettivi sviluppatori, i soggetti rappresentati sono stati interpellati più volte durante la fase di sviluppo. È per esempio il caso di My Child Lebensborn, che racconta la storia di numerose bambine e bambini nati da madri norvegesi e padri tedeschi (i nazisti che occupavano il paese durante la guerra). La specifica storia raccontata in My Child Lebensborn è inventata, ma è stata ideata partendo da vicende reali e il gioco riporta alcune di queste testimonianze.

Il coinvolgimento diretto ritorna anche in tutta un’altra serie di videogiochi su temi più personali e intimi, che potrebbero sempre apparire “irrispettosi”. Come That Dragon, Cancer, videogioco autobiografico in cui una coppia di genitori ha raccontato di quando hanno perso il loro figlio di quattro anni per un tumore al cervello. O come Papo & Yo, in cui si parla del rapporto con un padre alcolizzato e violento, partendo anche qui dalla storia autobiografica del suo autore, Vander Caballero. O come Curtain di Dreamfeel, che ci fa vivere una relazione abusante dentro a una coppia queer, attingendo sempre al vissuto personale della sua autrice.

Sono alcuni dei tantissimi esempi possibili e, come detto, lo sguardo interno a queste vicende aiuta a comprenderli meglio, ma capisco che possa essere una risposta insufficiente, per alcune persone. Qui c’è una scelta di campo. Se i videogiochi vengono percepiti solo come dei “giochini”, come un passatempo, è comprensibile una reazione negativa davanti a una simile casistica. Perché, da questo punto di vista, si sta andando a mescolare il serio e il faceto in modo irrispettoso.

Ma se vedessimo il medium con uno sguardo differente, allora il giudizio sarebbe diverso. Immaginiamo i videogiochi come una forma d’arte, che non devono sempre e comunque divertire. That Dragon, Cancer o un videogioco sulla Palestina non sono “divertenti”. Possono coinvolgerci profondamente, in un modo diverso rispetto a un libro o un film, visto che siamo noi in prima persona a muoverci e prendere decisioni in quel contesto, ma il fine dei videogiochi non è solo quello di farci passare un po’ di tempo in modo frivolo.

Nessuno si stupisce del fatto che al fianco di un romanzo rosa ci sia Se questo è un uomo in vendita in libreria. Tutti sanno che non esistono solo i cinepanettoni e le commedie leggere con cui “spegnere il cervello”. Con i videogiochi (e anche coi fumetti, almeno in Italia) non è così. Non si tratta necessariamente di un pregiudizio. Penso che questa situazione sia più che altro dovuta all’esposizione a tipologie di contenuti videoludici molto standardizzati. Anche chi non legge romanzi “impegnati” (perdonatemi il termine, che detesto, ma è per capirci) sa che esistono e saprebbe perlomeno nominarne più di uno. Ma quelle stesse persone non immaginano nemmeno che possano esistere dei videogiochi diversi da Brawl Stars o da Candy Crush. Da qui, l’idea che i videogiochi siano solo contenuti leggeri. La speranza è che, col passare del tempo, il discorso pubblico possa cambiare e il gaming possa uscire dalla sua (pur vasta) bolla comunicativa.