Ho adottato il figlio di un nazista: essere genitori in My Child Lebensborn

Un simulatore di vita sociale ambientato nella Norvegia del dopoguerra

Francesco Toniolo

|2 mesi fa

My Child Lebensborn

Come ti sentiresti, se tutti maltrattassero tua figlia o tuo figlio? Se attirasse su di sé non solo l’odio dei bulli, ma anche quello dei vicini di casa, degli insegnanti e persino di molti parenti? Ti sentiresti probabilmente frustrato, impotente. Soprattutto perché tu sei il genitore adottivo e quel bimbo (o bimba) che hai accolto in casa tua ha per genitori biologici una giovane norvegese e un soldato nazista. Riusciresti a difendere quella creatura, a consolarla, senza passare per un traditore della patria nel piccolo paesello in cui vivi?

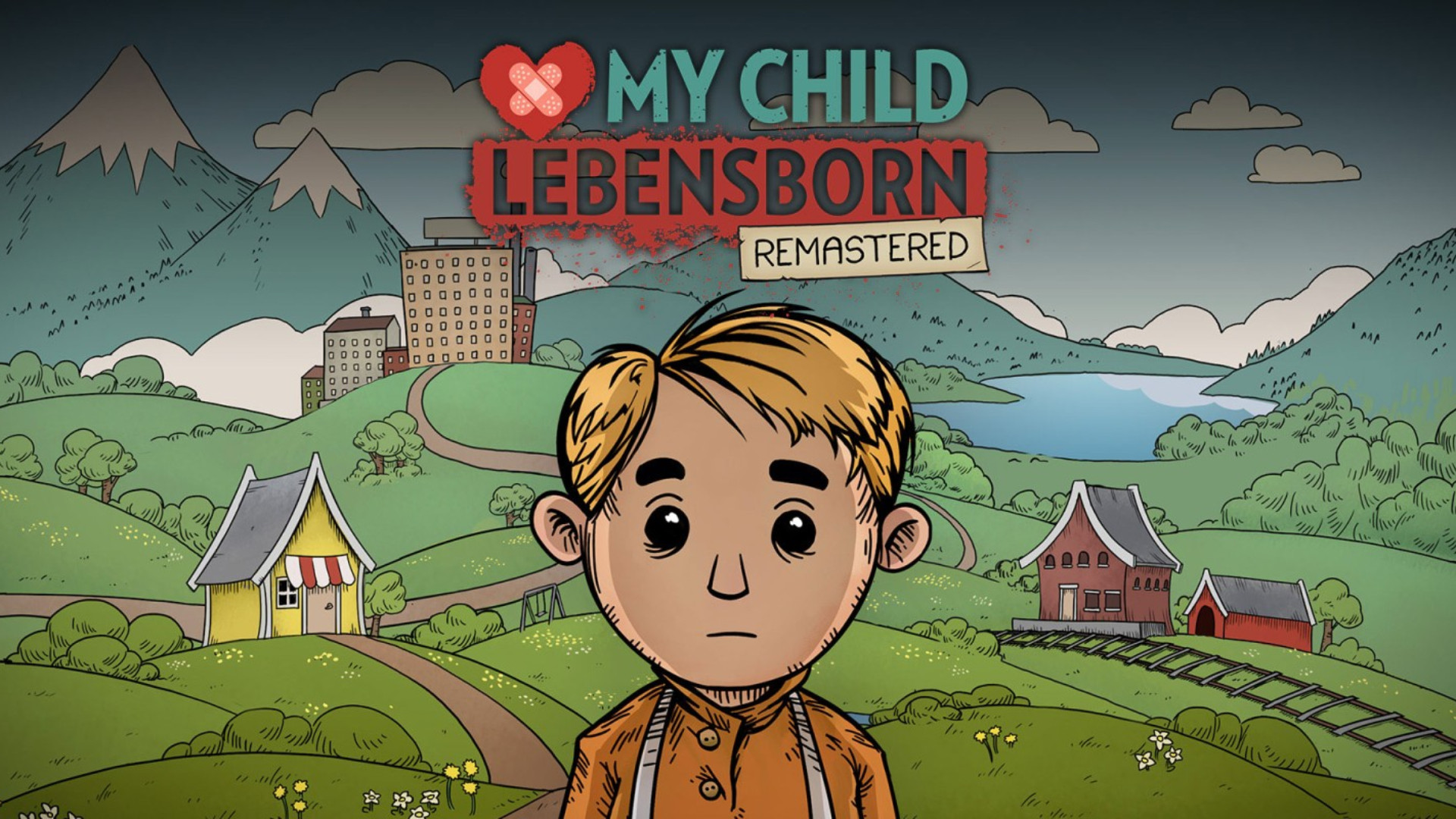

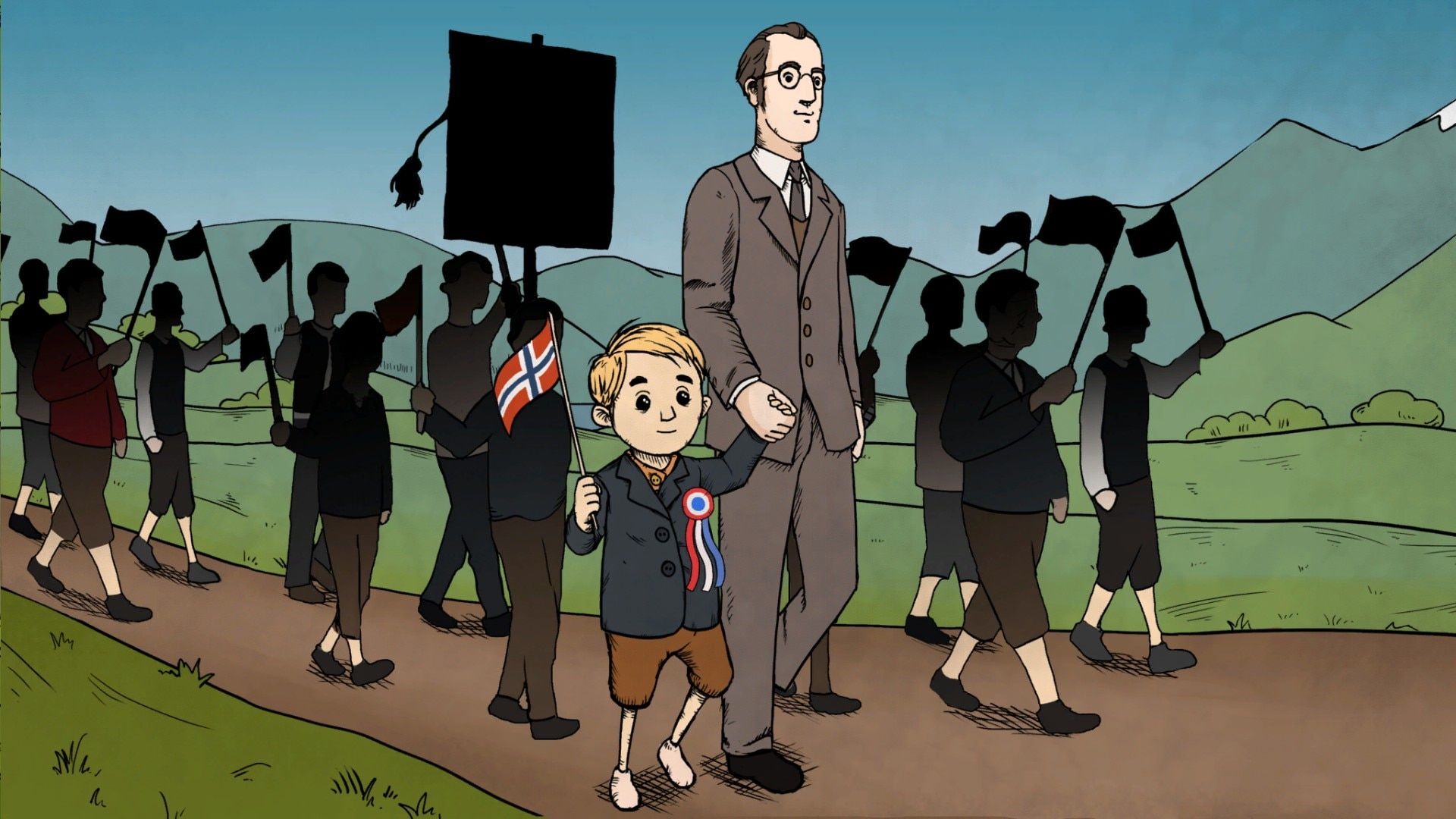

Quando si dice che i videogiochi non sono pensati solo per divertire, My Child Lebensborn di Sarepta Studio è un ottimo esempio per esprimere il concetto. Siamo davanti a un simulatore di vita sociale ambientato nella Norvegia del dopoguerra. Si gioca nei panni del genitore adottivo del piccolo Klaus o della piccola Karin, di sette anni. Ogni giorno bisogna trovare la quadra tra diversi impegni, facendo il possibile per essere un buon genitore: pasti da preparare, vestiti da rammendare, storie della buonanotte da leggere, senza trascurare il lavoro in fabbrica, ovviamente.

Ma soprattutto bisogna parlare con il proprio figlio quando sta male, quando si sente vessato, insultato e messo da parte. Decidendo anche quanto indagare sul suo passato e quante informazioni rivelargli. Cosa diremo a Klaus/Karin? Che il suo padre biologico era un nazista? Che era un eroico soldato finito sotto l’ideologia sbagliata? O che era semplicemente un ragazzo innamorato? Sono tante le situazioni in cui non c’è una risposta facile e nemmeno una risposta “giusta”. Quel che si può fare è mostrare il proprio affetto, portare avanti il proprio lavoro e anche saper mandare giù tanti bocconi amari.

Come viene precisato all’inizio del gioco, My Child Lebensborn è basato su eventi reali. Al tempo, molti bambini norvegesi si trovarono realmente nella condizione di Klaus/Karin. Questa è una delle ragioni per cui non è possibile prendere certe decisioni, che pure tanti giocatori avrebbero desiderato, come andare a picchiare i bulli della scuola. Ci si ritrova in un contesto primariamente ostile in cui ci si sente bloccati, dove è difficile avere una reale agency, una possibilità di intervenire in modo significativo sul mondo che ci circonda, cosa che normalmente gli eroi e le eroine dei videogiochi hanno in abbondanza. Per cui stringe ancor più il cuore tornare a casa dopo il lavoro e scoprire che qualcuno ha spinto nel fango Klaus/Karin o ha iniziato a urlare “nazista!”.

Si parla spesso dell’empatia che possono suscitare i personaggi dei videogiochi. Trascorriamo tante ore con loro e prendiamo scelte che influenzano il loro destino. È il motivo per cui tanti giocatori confessano che non riuscirebbero mai a fare delle scelte che possano fare del male o scontentare quei personaggi a cui sono affezionati. In My Child Lebensborn questo sentimento è portato all’ennesima potenza, perché abbiamo la responsabilità di prenderci cura di quella persona che ci sta di fronte. Ed è facilissimo provare un enorme attaccamento nei suoi confronti anche se non ne siamo i genitori biologici. Il che vale sia per il personaggio che controlliamo sia per noi giocatori. Anche se Klaus/Karin è un personaggio di finzione, molti hanno pianto delle vere lacrime seguendo la sua storia, magari riflettendo intanto sul fatto che le colpe dei padri non dovrebbero mai ricadere su figli innocenti.

Quando si dice che i videogiochi non sono pensati solo per divertire, My Child Lebensborn di Sarepta Studio è un ottimo esempio per esprimere il concetto. Siamo davanti a un simulatore di vita sociale ambientato nella Norvegia del dopoguerra. Si gioca nei panni del genitore adottivo del piccolo Klaus o della piccola Karin, di sette anni. Ogni giorno bisogna trovare la quadra tra diversi impegni, facendo il possibile per essere un buon genitore: pasti da preparare, vestiti da rammendare, storie della buonanotte da leggere, senza trascurare il lavoro in fabbrica, ovviamente.

Ma soprattutto bisogna parlare con il proprio figlio quando sta male, quando si sente vessato, insultato e messo da parte. Decidendo anche quanto indagare sul suo passato e quante informazioni rivelargli. Cosa diremo a Klaus/Karin? Che il suo padre biologico era un nazista? Che era un eroico soldato finito sotto l’ideologia sbagliata? O che era semplicemente un ragazzo innamorato? Sono tante le situazioni in cui non c’è una risposta facile e nemmeno una risposta “giusta”. Quel che si può fare è mostrare il proprio affetto, portare avanti il proprio lavoro e anche saper mandare giù tanti bocconi amari.

Come viene precisato all’inizio del gioco, My Child Lebensborn è basato su eventi reali. Al tempo, molti bambini norvegesi si trovarono realmente nella condizione di Klaus/Karin. Questa è una delle ragioni per cui non è possibile prendere certe decisioni, che pure tanti giocatori avrebbero desiderato, come andare a picchiare i bulli della scuola. Ci si ritrova in un contesto primariamente ostile in cui ci si sente bloccati, dove è difficile avere una reale agency, una possibilità di intervenire in modo significativo sul mondo che ci circonda, cosa che normalmente gli eroi e le eroine dei videogiochi hanno in abbondanza. Per cui stringe ancor più il cuore tornare a casa dopo il lavoro e scoprire che qualcuno ha spinto nel fango Klaus/Karin o ha iniziato a urlare “nazista!”.

Si parla spesso dell’empatia che possono suscitare i personaggi dei videogiochi. Trascorriamo tante ore con loro e prendiamo scelte che influenzano il loro destino. È il motivo per cui tanti giocatori confessano che non riuscirebbero mai a fare delle scelte che possano fare del male o scontentare quei personaggi a cui sono affezionati. In My Child Lebensborn questo sentimento è portato all’ennesima potenza, perché abbiamo la responsabilità di prenderci cura di quella persona che ci sta di fronte. Ed è facilissimo provare un enorme attaccamento nei suoi confronti anche se non ne siamo i genitori biologici. Il che vale sia per il personaggio che controlliamo sia per noi giocatori. Anche se Klaus/Karin è un personaggio di finzione, molti hanno pianto delle vere lacrime seguendo la sua storia, magari riflettendo intanto sul fatto che le colpe dei padri non dovrebbero mai ricadere su figli innocenti.

RACCONTARE IL NAZISMO CON I VIDEOGIOCHI E I GIOCHI DA TAVOLO

Il mondo dei videogiochi si trova spesso in difficoltà, quando si approccia al nazismo, e questa difficoltà ci porta a riflettere anche sulla considerazione che ha tutt’ora il medium. È inutile nasconderlo: i videogiochi sono ancora visti da tantissime persone esclusivamente come prodotti di intrattenimento ed escapismo, magari solo “per bambini”. Un mondo in cui non bisognerebbe quindi toccare argomenti come il nazismo. Nulla di nuovo, visto che qualcosa di simile si è visto anche in altri settori, giudicati a lungo tempo minori, come il fumetto, che pure ha visto la pubblicazione del bellissimo Maus di Art Spiegelman già nel 1986: un romanzo a fumetti incentrato sull’Olocausto, in cui tutti i personaggi sono presentati come animali antropomorfi.

Nel videogioco sono principalmente due i problemi che emergono, quando si realizza un prodotto di ambientazione storica sul periodo della seconda guerra mondiale. Si tratta di due problematiche diametralmente opposte. Il primo caso si verifica quando si decide di rimuovere o depotenziare le componenti più estreme e problematiche del nazismo, come l’Olocausto e l’odio razziale. A questo punto, le truppe di Hitler possono apparire più “accettabili” per tutti coloro che pensano sia di cattivo gusto trattare certi temi in un videogioco, ma finiscono anche per apparire come dei villains da cartone animato. Sono cattivi perché sono gli avversari dei buoni e perché sono senza cuore, autoritari e mossi da ambizioni di dominio. Una versione storica delle truppe di Darth Vader (Star Wars) o degli Orchi di Sauron (Il Signore degli Anelli). Cosa che può rappresentare una semplificazione pericolosa, perché non si sta parlando di un nemico di fantasia ma di un reale evento storico.

Il mondo dei videogiochi si trova spesso in difficoltà, quando si approccia al nazismo, e questa difficoltà ci porta a riflettere anche sulla considerazione che ha tutt’ora il medium. È inutile nasconderlo: i videogiochi sono ancora visti da tantissime persone esclusivamente come prodotti di intrattenimento ed escapismo, magari solo “per bambini”. Un mondo in cui non bisognerebbe quindi toccare argomenti come il nazismo. Nulla di nuovo, visto che qualcosa di simile si è visto anche in altri settori, giudicati a lungo tempo minori, come il fumetto, che pure ha visto la pubblicazione del bellissimo Maus di Art Spiegelman già nel 1986: un romanzo a fumetti incentrato sull’Olocausto, in cui tutti i personaggi sono presentati come animali antropomorfi.

Nel videogioco sono principalmente due i problemi che emergono, quando si realizza un prodotto di ambientazione storica sul periodo della seconda guerra mondiale. Si tratta di due problematiche diametralmente opposte. Il primo caso si verifica quando si decide di rimuovere o depotenziare le componenti più estreme e problematiche del nazismo, come l’Olocausto e l’odio razziale. A questo punto, le truppe di Hitler possono apparire più “accettabili” per tutti coloro che pensano sia di cattivo gusto trattare certi temi in un videogioco, ma finiscono anche per apparire come dei villains da cartone animato. Sono cattivi perché sono gli avversari dei buoni e perché sono senza cuore, autoritari e mossi da ambizioni di dominio. Una versione storica delle truppe di Darth Vader (Star Wars) o degli Orchi di Sauron (Il Signore degli Anelli). Cosa che può rappresentare una semplificazione pericolosa, perché non si sta parlando di un nemico di fantasia ma di un reale evento storico.

D’altra parte, mostrare il nazismo in ogni suo aspetto genera una serie infinita di potenziali problemi, legati alle caratteristiche stesse di interattività del medium videoludico. Immaginiamo un videogioco in cui ci si può muovere dentro a un campo di concentramento: il fatto stesso di poter spostare in giro il proprio personaggio porterebbe a una serie infinita di situazioni irrispettose. Anche solo far camminare il proprio personaggio contro un muro (come è possibile fare in ogni videogioco in cui ci si sposta dentro a un ambiente tridimensionale) potrebbe essere utilizzato per creare contenuti “problematici” online. Anche la scelta del punto di vista adottato sarebbe molto complicata, perché in un videogioco non ci si limita a osservare quel che fa un personaggio, ma si compiono insieme a lui le azioni e si prendono decisioni. Vedere in un film un nazista che spara a un prigioniero può essere urtante, ma rimane un filtro. Se tuttavia ci venisse chiesto a noi di premere quel grilletto? Sarebbe oltraggioso e inaccettabile, anche se ci venisse data la possibilità di non farlo. Perlomeno in un videogioco commerciale sarebbe improponibile e, per lunghi anni, ci si è fermati ben prima di questo estremo e ipotetico esempio.

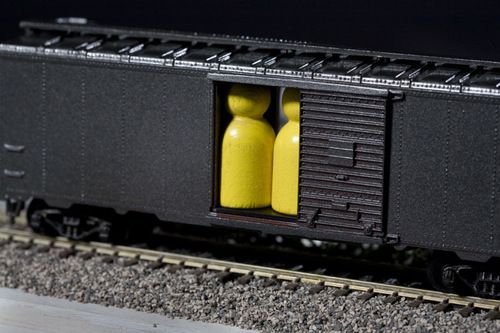

Il discorso è un po’ diverso quando ci si sposta a osservare alcuni progetti indipendenti e artistici, volutamente pensati per suscitare scalpore. Uno degli esempi più noti rimane l’ormai classico Train di Brenda Romero. Train non è un videogioco, è un gioco da tavolo, ma la sua autrice ha lavorato anche a più di un videogioco. In Train bisogna caricare il maggior numero possibile di pedine su un treno e portarle a destinazione. Un’operazione tutto sommato banale, meccanica. A un certo punto, però, si scopre che quel treno è diretto a un campo di concentramento nazista, per cui non stiamo trasportando delle semplici “pedine gialle”: abbiamo stipato un gran numero di ebrei su vagoni che sono carri bestiame. L’impatto sui giocatori è ovviamente fortissimo ed è reso possibile proprio grazie all’azione compiuta in prima persona. Le meccaniche di gioco servono a veicolare un preciso messaggio grazie alla retorica procedurale (siamo cioè persuasi non da un ragionamento ma dall’insieme delle azioni che facciamo). E questo messaggio riguarda tra le tante cose la ben nota banalità del male. Forse i ferrovieri tedeschi si sentivano allo stesso modo: per loro quei treni erano solo un problema da risolvere. Un’esperienza potentissima, ma da sperimentare in un ambiente protetto, mi è difficile immaginare un futuro in cui Train è sugli scaffali dei negozi accanto a Monopoly. Per saperne di più, di recente è uscito un libro sulla rappresentazione del nazismo nei videogioci: Il nemico comune di Francesco Santin (Unicopli, 2025).

Il discorso è un po’ diverso quando ci si sposta a osservare alcuni progetti indipendenti e artistici, volutamente pensati per suscitare scalpore. Uno degli esempi più noti rimane l’ormai classico Train di Brenda Romero. Train non è un videogioco, è un gioco da tavolo, ma la sua autrice ha lavorato anche a più di un videogioco. In Train bisogna caricare il maggior numero possibile di pedine su un treno e portarle a destinazione. Un’operazione tutto sommato banale, meccanica. A un certo punto, però, si scopre che quel treno è diretto a un campo di concentramento nazista, per cui non stiamo trasportando delle semplici “pedine gialle”: abbiamo stipato un gran numero di ebrei su vagoni che sono carri bestiame. L’impatto sui giocatori è ovviamente fortissimo ed è reso possibile proprio grazie all’azione compiuta in prima persona. Le meccaniche di gioco servono a veicolare un preciso messaggio grazie alla retorica procedurale (siamo cioè persuasi non da un ragionamento ma dall’insieme delle azioni che facciamo). E questo messaggio riguarda tra le tante cose la ben nota banalità del male. Forse i ferrovieri tedeschi si sentivano allo stesso modo: per loro quei treni erano solo un problema da risolvere. Un’esperienza potentissima, ma da sperimentare in un ambiente protetto, mi è difficile immaginare un futuro in cui Train è sugli scaffali dei negozi accanto a Monopoly. Per saperne di più, di recente è uscito un libro sulla rappresentazione del nazismo nei videogioci: Il nemico comune di Francesco Santin (Unicopli, 2025).