Tutti i colori di Fulci nel bianco e nero degli scatti ritrovati dopo mezzo secolo

Un nuovo volume fotografico riaccende i riflettori sul celebre thriller shock “Non si sevizia un paperino”

Anna Anselmi

|1 mese fa

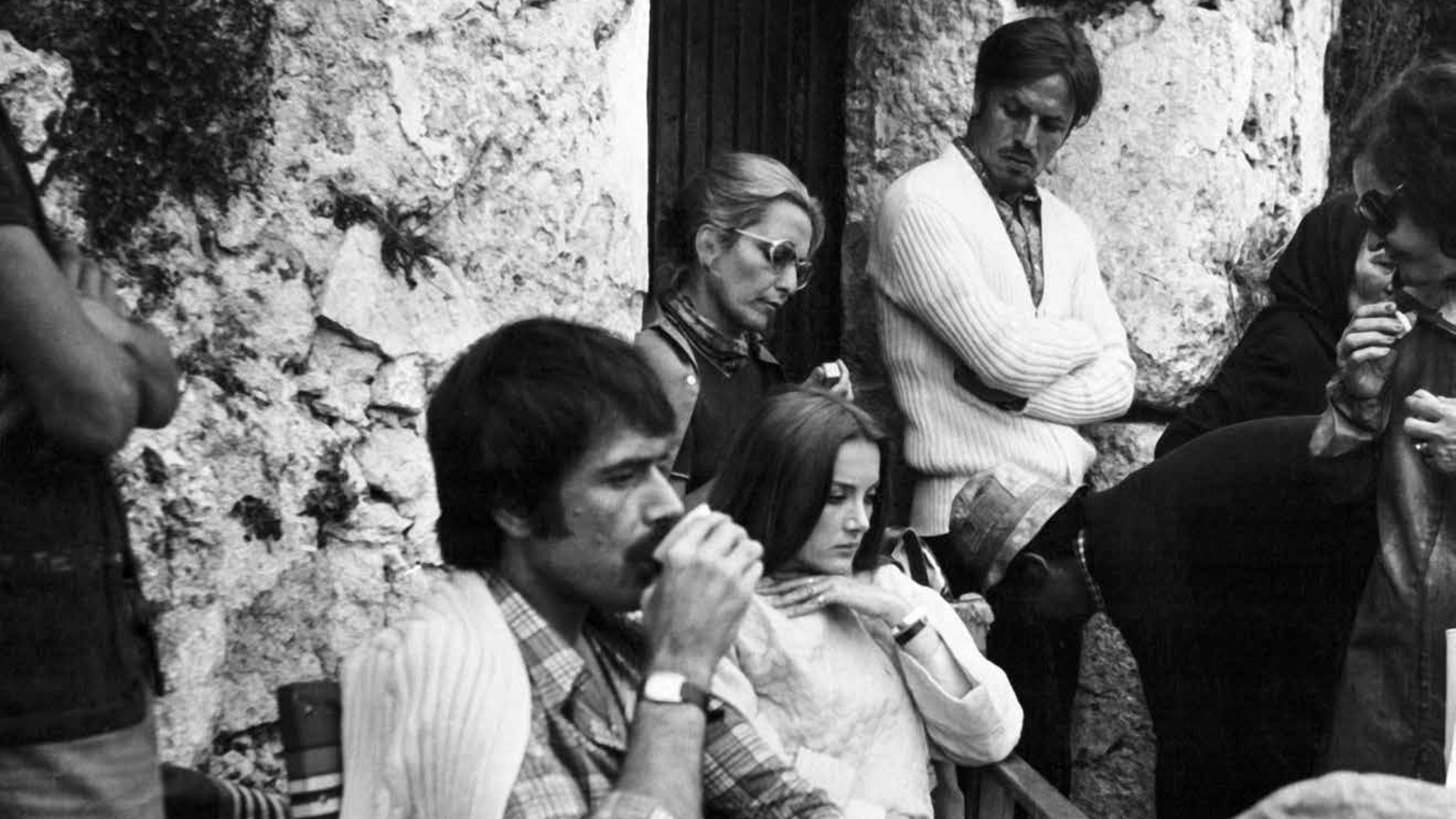

Tomas Milian e Barbara Bouchet durante una pausa sul set

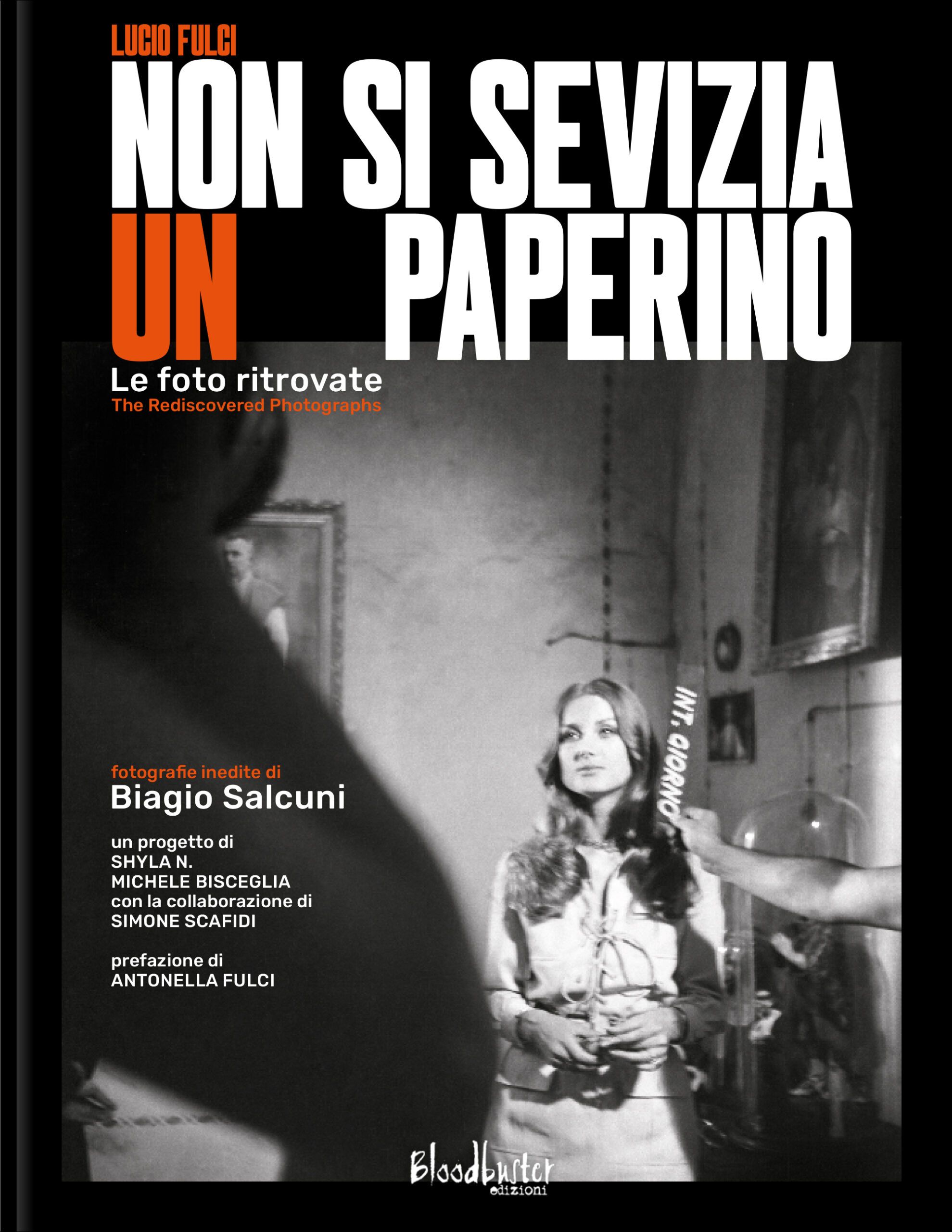

Un thriller inquietante, anche perché le vittime sono bambini e non c’è nessuno che possa del tutto dirsi innocente. Un film sotto tanti aspetti intriso di mistero, che adesso riceve nuova luce dall’insperato ritrovamento delle fotografie scattate sul set da un maestro elementare e fotografo amatoriale, Biagio Salcuni, fortunosamente recuperate dal nipote Michele Bisceglia e ora pubblicate, in gran parte totalmente inedite, nel volume “Non si sevizia un paperino. Le foto ritrovate”, edito da Bloodbuster.

Prima di approdare alla stampa, si è reso necessario un complesso lavoro di restauro condotto sui negativi da Shyla N., che si è anche occupata delle scansioni e della direzione artistica del volume. Qui la restauratrice espone le fasi dell’intervento su questa sorta di diario per immagini di un osservatore curioso, che offre il suo punto di vista sulle riprese di “Non si sevizia un paperino”, girato nel 1972 da Lucio Fulci principalmente a Monte Sant’Angelo (Foggia), sfondo degli scatti raccolti nel libro, arricchito dai testi (in italiano e in inglese) di Antonella Fulci, figlia del regista («Per me “Non si sevizia un paperino” è sempre stato un film di mostri ma non quelli con le maschere: quelli veri, quelli che esistono davvero e che spesso passano inosservati») e impegnata in un reboot del film; di Michele Bisceglia, che si sofferma su come i suoi familiari e compaesani si rapportarono alla novità del cinema arrivato in paese, e di Simone Scafidi, regista, docente di regia e coordinatore del corso del primo anno della Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano.

Scafidi, nel suo saggio storico-critico, introduce la categoria di “nerorealismo” a proposito di questo lungometraggio così speciale, nel panorama italiano e nella stessa copiosa attività di Lucio Fulci. «Non si sevizia un paperino rimane un unicum. Venne realizzato nel 1972, all’apice del genere del thriller all’italiana, che due anni prima aveva avuto con “L’uccello dalle piume di cristallo” un enorme successo», premette Scafidi. «La produzione italiana sfornò allora un’ondata di titoli di quel filone, ma quasi sempre di ambientazione cittadina, di solito grandi città. Fulci invece scelse un elemento che fa pensare un po’ al neorealismo, nel raccontare gli ultimi, gli emarginati, in un momento in cui l’Italia aveva quasi completato il suo passaggio da un’economia agricola a un’economia industriale.

Il progresso aveva provocato traumi che si vedono molto bene in “Non si sevizia un paperino”, ambientato in un immaginario paese della Lucania, isolato tramite un’autostrada o superstrada che lo taglia fuori dal progresso e dove gli omicidi compiuti scatenano in alcuni istinti brutali, quasi primordiali, di ricerca del colpevole e di una forma di giustizia nella maniera più cieca e violenta», annota Scafidi, aggiungendo: «Si può dire che Fulci abbia fatta sua la scuola del neorealismo, che aveva l’obiettivo di partire dalla realtà per raccontare i problemi dell’Italia del primo dopoguerra». Fulci utilizza quella lente «per mostrare un lato oscuro, una zona rimasta indietro in un’Italia che sta andando avanti».

Con una precisazione sostanziale sottolineata da Scafidi: «Il Sud narrato da Fulci non è da intendersi come un elemento pieno di metastasi e di pregiudizi impossibili da sradicare. È un Sud raccontato realisticamente come fotografia e immagine, ma è un Sud metaforico nel raccontare un’incapacità di progredire, un’incapacità di accettare l’altro, il diverso che è insita nella natura dell’essere umano, a prescindere da dove possa essere radicato e dove possa vivere». Discorsi da calare comunque in quello che è un film di genere: «Lo stesso titolo rimanda all’idea animalesca di film di Dario Argento come “Il gatto a nove code” o “L’uccello dalle piume di cristallo”.

La sua ragione anche commerciale sta in certi elementi, quali gli omicidi, però ha ambizioni che lo hanno portato a essere molto di più che un film appartenente a un filone. C’è stata la capacita di riuscire a raccontare la difficoltà del crescere dei protagonisti che, seguendo la normale curiosità verso il sesso di una certa età della vita, anche per questo vengono puniti perché in contrasto a un ideale di purezza. È un film in cui i personaggi che commettono azioni negative appartengono a istituzioni che dovrebbero invece essere capisaldi in un Paese come l’Italia e non riescono ad aiutare i cittadini: la Chiesa, poi la famiglia, quindi i padri che si trasformeranno poi in carnefici di una donna innocente, e la patria, ossia lo Stato, rappresentato da un magistrato e dalle forze dell’ordine che non riescono a capire chi sia il colpevole».