Premiata ditta Fantozzi & C., colletti bianchi o a fumetti

Lavorare nei "comics" non significa solo scriverli o disegnarli, c'è anche chi ha trovato un impiego... come protagonista

Redazione

|2 mesi fa

Fantozzi a fumetti

C’è una dimensione al di là di quelle che l’uomo già conosce, senza limiti come l’infinito, senza tempo come l’eternità e governata da regole a volte insensate, alle quali siamo comunque tenuti a obbedire. Pena il licenziamento, perché quella misteriosa dimensione non è la Twilight Zone della vecchia serie televisiva “Ai confini della realtà”, della quale gli appassionati avranno riconosciuto l’incipit rivisitato, bensì il mondo del lavoro. È un parallelo eccessivo? Eppure ciascuno di noi ha provato come fra le pareti di un ufficio le ore possano dilatarsi oltre ogni previsione einsteiniana, o s’è scontrato con procedure burocratiche che sfidano qualunque logica (senza dubbio tramandate da qualche remota maledizione) e siamo proprio sicuri che i colleghi del nostro turno siano veramente umani? Magari esagero, è il mio mestiere di narratore, e poi anche quest’anno niente ferie, così mi sono consolato rileggendo alcune strisce dedicate al lavoro altrui. Non le graphic novel recenti, che ne esaminano aspetti serissimi come la sicurezza o i diritti, bensì quelle strip più o meno datate che ci ridono su, perché per i fumetti l’alienazione lavorativa è terreno ideale dove coltivare l’ironia, come strumento per tentare di tenerla a bada.

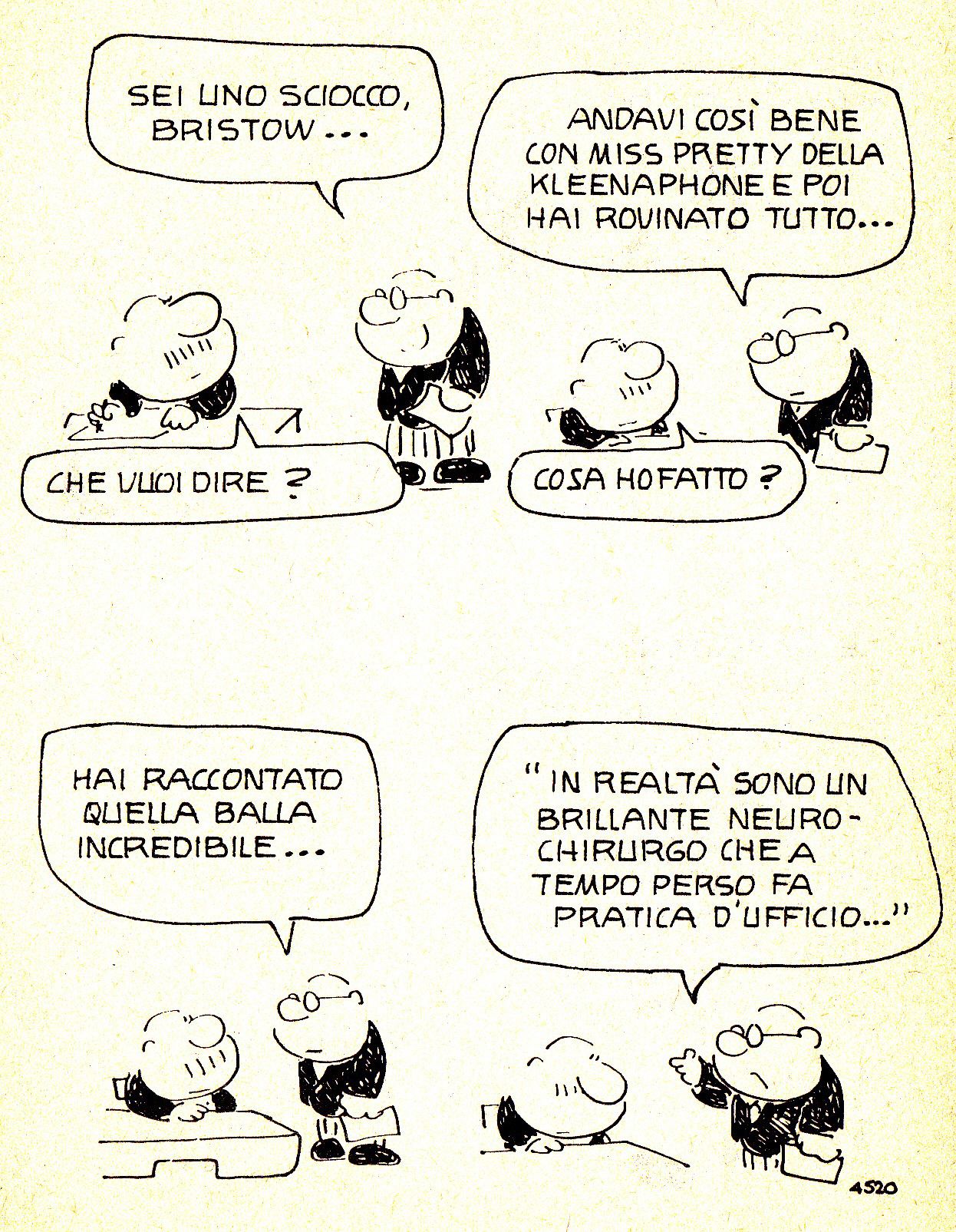

Una delle serie più longeve è “Bristow”, dell’inglese Frank Dickens, pubblicata ininterrottamente dal 1960 al 2012 e chiusa nel 2016 per la dipartita del suo ormai ottantacinquenne creatore. Il Bristow che dà il nome alla striscia e ne è protagonista è un dipendente della mastodontica società Chester-Perry, microcosmo a tenuta stagna i cui giorni sono scanditi da eventi come il compleanno del suo signore e padrone, sir Reginald Chester-Perry, o il terrificante disastro del carrello del tè del ’67, cui tutti si riferiscono con reverente timore e nessuna spiegazione. Chi mai potrebbe non averne sentito parlare? Bristow è il prototipo dell’impiegato di livello rasoterra, pendolare tra i ritardi ferroviari annunciati da altoparlanti che gracchiano annunci incomprensibili e le reprimende del feroce capufficio Fudge, per cui ci aspetteremmo di vederlo annichilito nell’intelletto e nell’animo. Invece in azienda si trova a meraviglia, perché il suo segreto è lavorare il meno possibile. Per far passare le ore coltiva un’inconfessata inclinazione romantica per miss Pretty della Kleenaphone, incaricata d’igienizzare i telefoni sulle scrivanie, e sogna una carriera diversa leggendo “Neurochirurgia per dilettanti” o scrivendo il suo romanzo epocale “Morte vivente nell’ufficio acquisti”. In bombetta, giacca nera e calzoni gessati è assolutamente britannico, tuttavia in lui si sono immedesimati lettori di tutte le nazioni… fuorché degli Stati Uniti, poiché Dickens ha sempre rifiutato di americanizzare il personaggio per distribuirlo oltreoceano. La chiave di tanta popolarità è una filosofia dalla quale s’impara che se la realtà è costrittiva, monotona e soffocante, basta ignorarla.

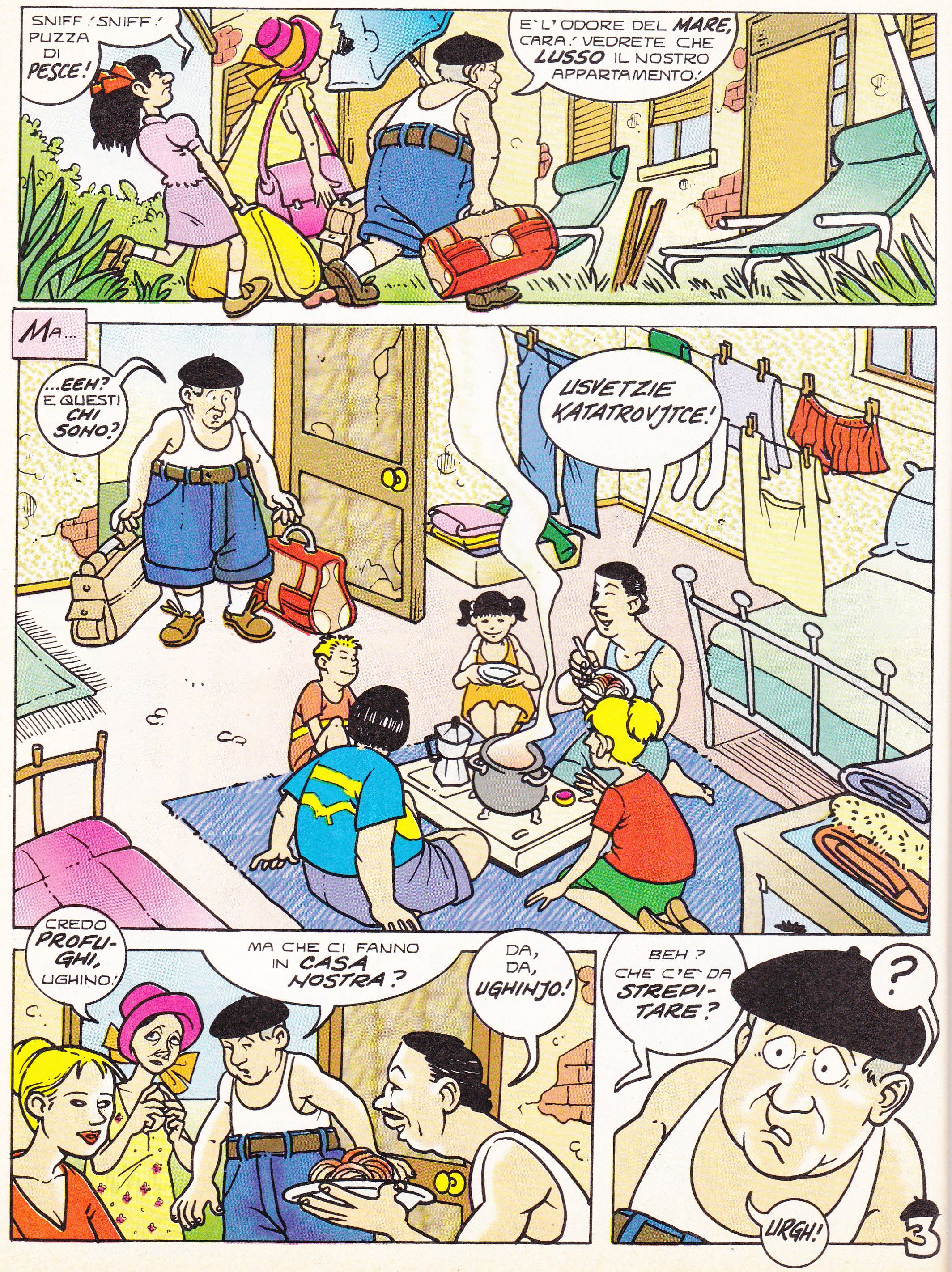

Pochi anni separano Bristow da “Il Laureato” del milanese Luca Novelli, eppure sono anni in cui il panorama è cambiato, specie quello italiano. Il Laureato, nato nel 1974, non è uno specifico protagonista quanto l’archetipo del neolaureato che cerca di farsi strada in un ambiente dominato da favoritismi, opportunismi e figli di papà, contro i quali l’aver studiato non serve un granché. Novelli ne porta avanti le strisce fino agli anni ’80 seguendo le trasformazioni socio-aziendali, così, nella stagione dei paninari e dello yuppismo (ve ne ricordate? Si rifaceva alla definizione di “yuppies” ricavata dall’acronimo americano Y.U.P., ossia “young urban professional”, giovane professionista urbano), anche il Laureato diventa uno yuppie rampante e in carriera. Non ci vuole molto, ci informa Novelli. Basta fare il paninaro per cinque anni e poi un master alla Bocconi.

Tutto cambia perché non cambi niente, tanto per citare Tomasi di Lampedusa, e il fumetto lavorativo resta scoraggiante, però lo scenario si evolve ancora. Non di tanto ed essenzialmente per quanto riguarda le nuove competenze tecniche, che nel 1989 vedono arrivare “Dilbert” del newyorkese Scott Adams, fumettista laureato in economia e con un background nel campo delle telecomunicazioni. Dilbert è un ingegnere informatico in una società del settore, competente quanto frustrato dalle prassi aziendali, che sprecano fondi per produrre inefficienza, e per di più angariato da un manager senza nome dai capelli a punta, privo della minima preparazione quanto abile nel giustificarsi con formule di gergo dirigenziale senza significato. Una situazione disperante in cui Adams porta il pubblico a riconoscersi, offrendo in cambio una via d’uscita nei personaggi secondari ma non troppo della striscia. A cominciare da Dogbert, il cane di Dilbert, più intelligente del suo padrone, nonché pragmatico e spregiudicato. Mentre Dilbert, pesce fuor d’acqua nerd e tecnologico, è un perdente, il ben integrato Dogbert scrive manuali, incassa dollari a palate come consulente aziendale in materie inconsistenti (ma alla moda) ed è un vincente come il gatto Catbert, impudente e crudele direttore delle risorse umane, che come gratifica offre agli impiegati l’opportunità di grattargli il pancino. Evidentemente non solo gli informatici proprietari di cani si sono specchiati in Dilbert, visto che la strip è stata pubblicata su più di un migliaio di testate in 65 nazioni, ne sono state tratte due stagioni d’una serie d’animazione e ha lanciato il “principio di Dilbert”, secondo il quale le aziende tendono a promuovere i dipendenti meno competenti in posizioni direttive, per limitare i danni che causerebbero in quelle operative.

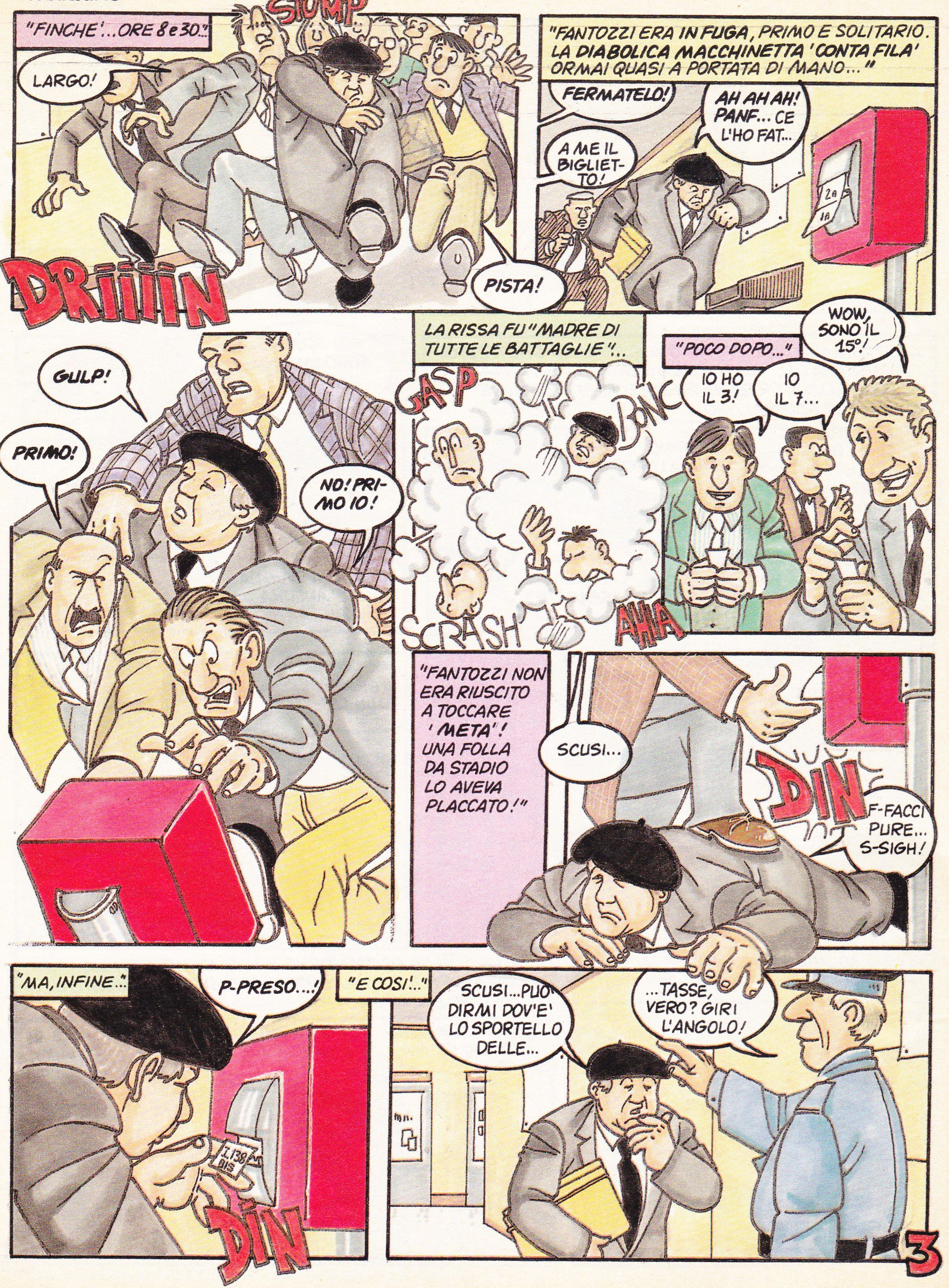

A conti fatti, la ricetta per un fumetto di successo dedicato al lavoro consiste quindi nell’impastare bene gli ingredienti d’ufficio più deprimenti, correggerne il gusto con un grattugiata di follia che infonda nel lettore lo spirito di resistenza – o almeno di sopportazione – e cuocere a tempo indeterminato. Servire dopo aver decorato la torta della desolazione impiegatizia con la più immancabile delle ciliegine: il ragionier Ugo Fantozzi. Non quello cinematografico né quello dei libri di Paolo Villaggio, bensì la meno nota versione a fumetti scritta su licenza da sceneggiatori come Antonio Orecchia o Ray Ragionetti (un evidente pseudonimo) per i disegni di Stefi Pescerello e Lola Airaghi e pubblicata nel 1993 sul Corrierino, ultimo discendente dello storico Corriere dei Piccoli. C’è tuttavia un altro modo con cui le vignette approcciano la sfera lavorativa, più al passo con i tempi e da tener presente per evitare crisi di pessimismo. È quello di Tom Fishburne, che presenta se stesso come “marketoonist”, ovvero fumettista orientato al marketing. Formato alla Harvard Business School, Fishburne usa il fumetto per parlare in modo ironico e divertente quanto rigoroso di temi specialistici come appunto il marketing e la leadership, l’innovazione o la trasformazione digitale. Le sue vignette vengono pubblicate sul New York Times o sul Wall Street Journal e nel 2010 ha fondato con altri autori lo Studio Marketoonist, che sforna innovative campagne di marketoon a fumetti. Sull’argomento Fishburne ha tenuto alcuni TED Talks – le conferenze internazionali dedicate alle scienze, alla cultura e ai contesti accademici – dal titolo “Il potere di ridere di noi stessi”, però ancor più del nostro lavoro con tutto quello che può avere di buono o meno buono, per ricordarci che ciò che facciamo per vivere non è necessariamente ciò che siamo.

ALESSANDRO SISTI

ALESSANDRO SISTI