Sessanta candeline di humor e cultura: non soltanto a fumetti

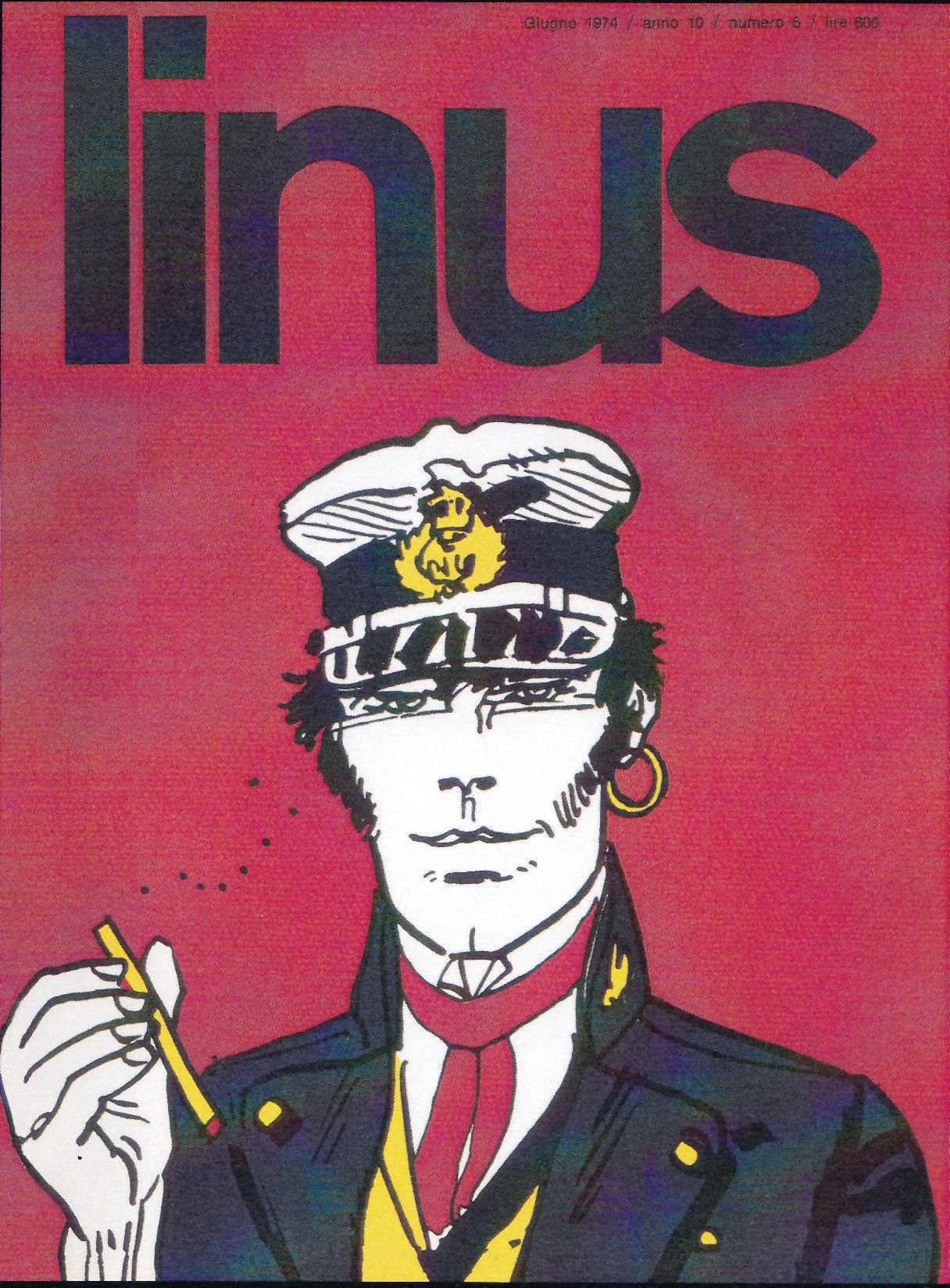

Dalla copertina di Linus alla sensualità di Valentina, al cinismo di Cipputi e agli spinaci di Popeye

Redazione

|4 mesi fa

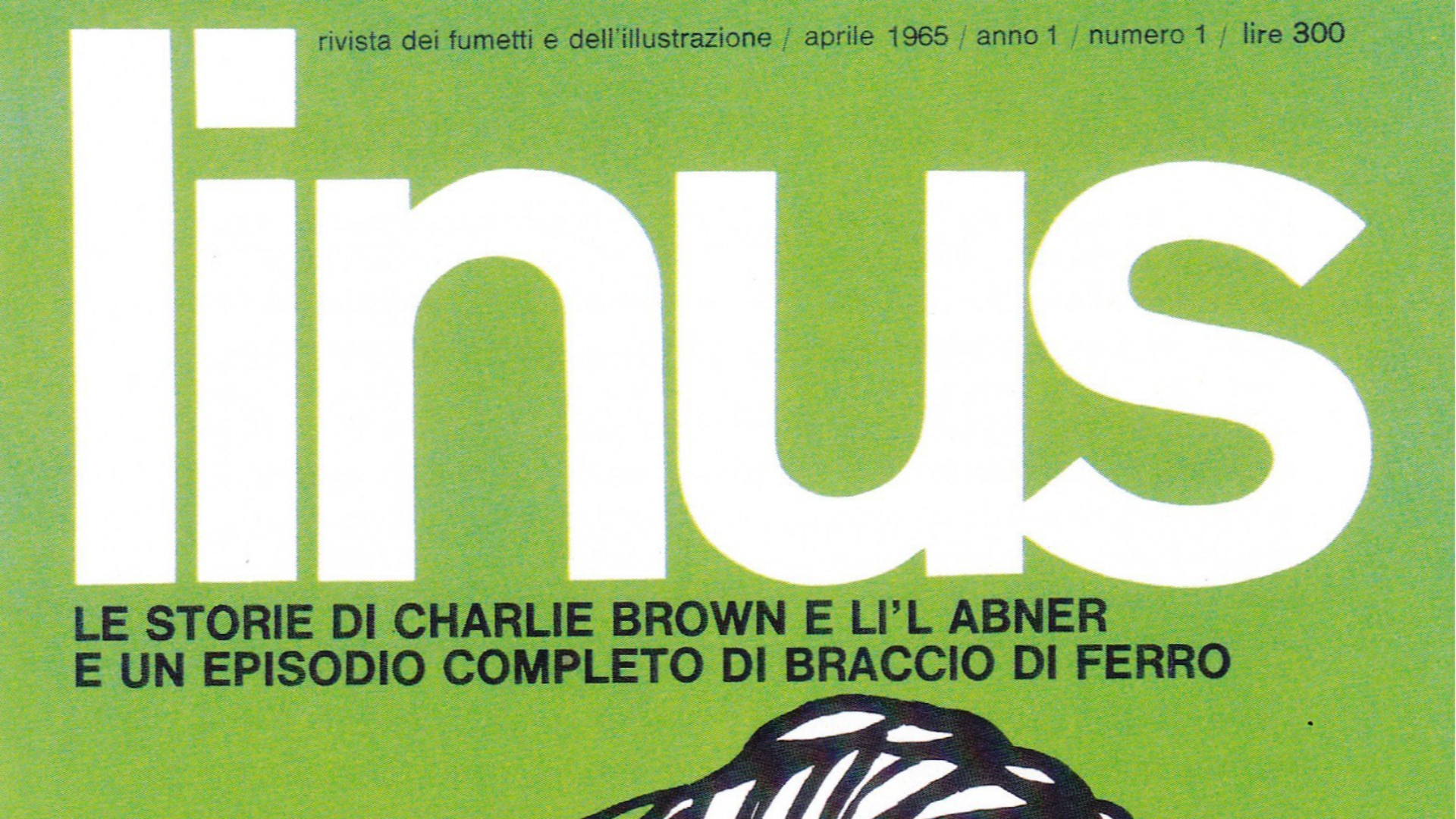

Il primo numero di "Linus" del 1965 - © Libertà/Alessandro Sisti

Voi c’eravate a metà degli anni Sessanta? Se la risposta è “no”, oppure “sì” però eravate bambini (come me), guardiamo insieme una vecchia foto dell’Italia di allora, non più rurale e arretrata, ma potenza industriale emergente (G7 aspettaci!), che scopre le comodità del boom economico. Dagli elettrodomestici, in passato inarrivabili e ora alla portata di ogni massaia grazie alla magia delle comode rate, alle utilitarie come la Bianchina o la Fiat 600, al volante delle quali darsi al turismo da Milano a Napoli, lungo l’Autostrada del Sole inaugurata nel 1964. Se non è periodo di vacanze, l’intrattenimento di massa dispensa di che svagarsi. Il cinema spopola, fra i cosiddetti “sandaloni” di Cinecittà, con protagonisti Ercole, Maciste e Sansone, e i film di Fellini o Pasolini per i palati più evoluti. In tutte le case c’è una radio e in tante - sempre di più - un televisore. E i fumetti sono il male.

Perfino i giornaletti più affidabili e attenti a quella che per i canoni dell’epoca è la sensibilità infantile, come “Topolino” o lo storico “Corriere dei Piccoli” in edicola dal 1908, sono guardati con sospetto se non con aperta disapprovazione. Nel migliore dei casi i fumetti sono ritenuti diseducativi, espressione d’una sottocultura indesiderabile per chi stia dalla parte della Cultura Vera (con le maiuscole), robaccia senza mezzi termini per quanti magari li sfogliano di nascosto e tuttavia pubblicamente si allineano alla condanna collettiva.

L’ho fatta lunga, ma tenevo a tratteggiare il clima tutt’altro che favorevole in cui il milanese Giovanni Gandini, che da scrittore e disegnatore sa come nel fumetto – e segnatamente in quello internazionale che di rado si affacciava nel nostro Paese – ci sia più di quanto crede l’opinione popolare, s’inventa editore per dare alle stampe le strisce dei Peanuts di Charles M. Schultz. Un bel coraggio, tanto più che lo fa con ben due titoli, “Arriva Charlie Brown!”, del 1963, e l’anno dopo con “Il secondo libro di Charlie Brown”, fondando appositamente la casa editrice Figure. C’è da aspettarsi il peggio… viceversa funziona e il gradimento del pubblico persuade Gandini a lanciarsi in un’altra impresa senza paracadute, dedicando ai personaggi di Schultz (e non solo) un intero mensile, che battezza “Linus”, con il minuscolo sottotitolo “rivista dei fumetti e dell’illustrazione”. «Fumetti s’intende di buona qualità - scrive nell’editoriale del primo numero, datato aprile 1965 - ma senza pregiudizi intellettualistici».

Perfino i giornaletti più affidabili e attenti a quella che per i canoni dell’epoca è la sensibilità infantile, come “Topolino” o lo storico “Corriere dei Piccoli” in edicola dal 1908, sono guardati con sospetto se non con aperta disapprovazione. Nel migliore dei casi i fumetti sono ritenuti diseducativi, espressione d’una sottocultura indesiderabile per chi stia dalla parte della Cultura Vera (con le maiuscole), robaccia senza mezzi termini per quanti magari li sfogliano di nascosto e tuttavia pubblicamente si allineano alla condanna collettiva.

L’ho fatta lunga, ma tenevo a tratteggiare il clima tutt’altro che favorevole in cui il milanese Giovanni Gandini, che da scrittore e disegnatore sa come nel fumetto – e segnatamente in quello internazionale che di rado si affacciava nel nostro Paese – ci sia più di quanto crede l’opinione popolare, s’inventa editore per dare alle stampe le strisce dei Peanuts di Charles M. Schultz. Un bel coraggio, tanto più che lo fa con ben due titoli, “Arriva Charlie Brown!”, del 1963, e l’anno dopo con “Il secondo libro di Charlie Brown”, fondando appositamente la casa editrice Figure. C’è da aspettarsi il peggio… viceversa funziona e il gradimento del pubblico persuade Gandini a lanciarsi in un’altra impresa senza paracadute, dedicando ai personaggi di Schultz (e non solo) un intero mensile, che battezza “Linus”, con il minuscolo sottotitolo “rivista dei fumetti e dell’illustrazione”. «Fumetti s’intende di buona qualità - scrive nell’editoriale del primo numero, datato aprile 1965 - ma senza pregiudizi intellettualistici».

Una dichiarazione per tener buoni gli arcigni saccenti d’allora, pronti a storcere il naso all’idea che qualcuno si permetta di presumere contenuti intellettuali nei fumetti, eppure già la prima uscita ospita un’intervista di Umberto Eco a Oreste del Buono ed Elio Vittorini su Charlie Brown. Se vi pare poco…

Nei successivi sessant’anni - tanti ne ha compiuti “Linus” nel 2025 - la rivista si afferma come la più colta e intellettuale nel panorama del fumetto nazionale: il che, detto così, non suona affatto bene, perché “colta” e “intellettuale” sono facilmente sinonimi di noiosa e atteggiata. Invece “Linus”, fin da quel numero uno, fa ridere. Nonché riflettere, e forse c’è di mezzo il fatto di non aver intitolato la testata al vilipeso e rassegnato Charlie Brown, che a ben vedere dei Peanuts è l’interprete principale, bensì al più filosofo e meditabondo Linus, con l’inseparabile coperta analgesica contro l’insicurezza e la fede in quel Grande Cocomero di cui è l’unico seguace. Con lui ci sono dal principio grandi classici quasi dimenticati, come il Popeye originale degli anni ‘30 di Elzie Crisler Segar, più sarcastico e sbrigativo del Braccio di Ferro nostrano realizzato su licenza, e l’onirica Krazy Kat di George Herriman, risalente addirittura al 1910: una gatta stralunata, convinta che i mattoni che il topo Ignatz le lancia sulla testa siano messaggi d’amore.

Nei successivi sessant’anni - tanti ne ha compiuti “Linus” nel 2025 - la rivista si afferma come la più colta e intellettuale nel panorama del fumetto nazionale: il che, detto così, non suona affatto bene, perché “colta” e “intellettuale” sono facilmente sinonimi di noiosa e atteggiata. Invece “Linus”, fin da quel numero uno, fa ridere. Nonché riflettere, e forse c’è di mezzo il fatto di non aver intitolato la testata al vilipeso e rassegnato Charlie Brown, che a ben vedere dei Peanuts è l’interprete principale, bensì al più filosofo e meditabondo Linus, con l’inseparabile coperta analgesica contro l’insicurezza e la fede in quel Grande Cocomero di cui è l’unico seguace. Con lui ci sono dal principio grandi classici quasi dimenticati, come il Popeye originale degli anni ‘30 di Elzie Crisler Segar, più sarcastico e sbrigativo del Braccio di Ferro nostrano realizzato su licenza, e l’onirica Krazy Kat di George Herriman, risalente addirittura al 1910: una gatta stralunata, convinta che i mattoni che il topo Ignatz le lancia sulla testa siano messaggi d’amore.

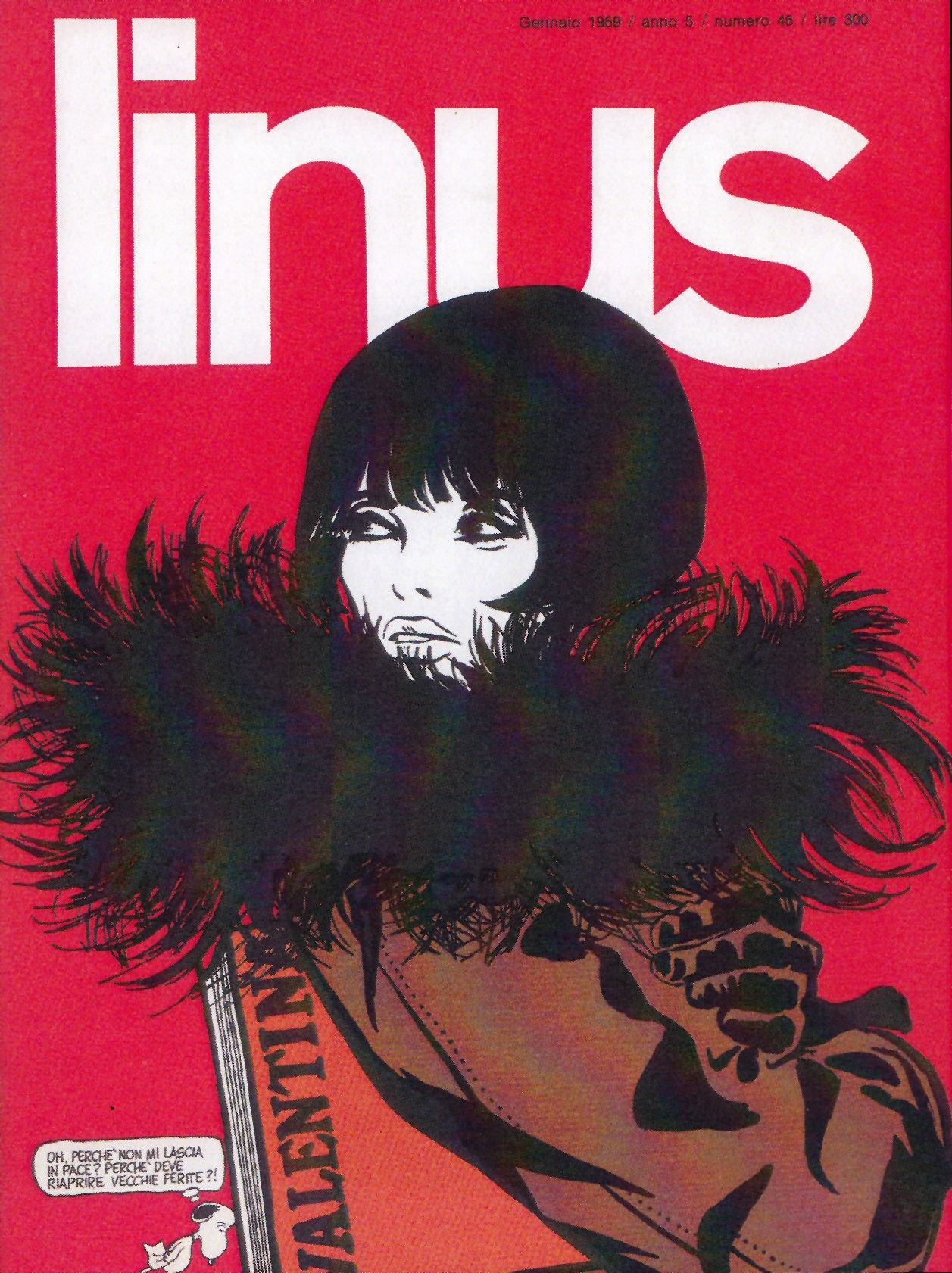

Né mancano serie più recenti d’oltreoceano, da Pogo di Walt Kelly a Li’l Abner di Al Capp, con le quali “Linus” si orienta a un uso del fumetto come commento all’attualità, perché sebbene il primo racconti storie d’animali umanizzati (quelli che nel gergo del mestiere si chiamano funny animals) e il secondo quelle d’una famiglia di bifolchi dell’America più retrograda, in entrambe appaiono comprimari che sono caricature dei politici del tempo, da Lindon Johnson, presidente degli USA durante la guerra del Vietnam, a quello francese Charles de Gaulle, con trame e caratterizzazioni che ne fanno la satira. Quanto agli autori nazionali, su “Linus” Guido Crepax debutta con Neutron, una sorta di supereroe reinterpretato, la cui fidanzata si rivelerà parecchio più interessante. Si chiama Valentina e diverrà prima una protagonista autonoma e quindi un’icona globale della letteratura disegnata.

Nel 1968 Figure diventa Milano Libri, dal nome della centralissima libreria della moglie di Gandini, Anna Maria Gregorietti, e quattro anni dopo Gandini cede la casa editrice, “Linus” compreso, a Rizzoli, che per dirigerlo sceglie il critico, giornalista, scrittore, traduttore e quant’altro Oreste Del Buono (presente dagli esordi nell’intervista di Eco), che ne conserva la linea editoriale. A OdB, com’era solito siglarsi, seguono Fulvia Serra, per quattordici anni fino al rientro di Del Buono, e ancora Stefania Rumor, Michele Dalai, Giovanni Robertini, Pietro Galeotti e oggi il fumettista e regista Igort. Non vi tedierò con una storia completa dell’epopea di “Linus”, che richiederebbe un intero libro (quello dal titolo “Buon compleanno Linus”, uscito per il sessantennale): ciò che volevo era raccontarne la genesi, a mio avviso eroica come lo è sempre l’avventura d’offrire ai lettori qualcosa di nuovo. Tanto più se si tratta di qualcosa di veramente nuovo, la scoperta di un modo diverso di fare - e leggere - i fumetti.

Nel 1968 Figure diventa Milano Libri, dal nome della centralissima libreria della moglie di Gandini, Anna Maria Gregorietti, e quattro anni dopo Gandini cede la casa editrice, “Linus” compreso, a Rizzoli, che per dirigerlo sceglie il critico, giornalista, scrittore, traduttore e quant’altro Oreste Del Buono (presente dagli esordi nell’intervista di Eco), che ne conserva la linea editoriale. A OdB, com’era solito siglarsi, seguono Fulvia Serra, per quattordici anni fino al rientro di Del Buono, e ancora Stefania Rumor, Michele Dalai, Giovanni Robertini, Pietro Galeotti e oggi il fumettista e regista Igort. Non vi tedierò con una storia completa dell’epopea di “Linus”, che richiederebbe un intero libro (quello dal titolo “Buon compleanno Linus”, uscito per il sessantennale): ciò che volevo era raccontarne la genesi, a mio avviso eroica come lo è sempre l’avventura d’offrire ai lettori qualcosa di nuovo. Tanto più se si tratta di qualcosa di veramente nuovo, la scoperta di un modo diverso di fare - e leggere - i fumetti.

Nondimeno mi sento in dovere di ricordare come sulle pagine di “Linus” si sono presentati o sono passati gran parte degli autori più significativi di questi sei decenni, da Robert Crumb col trasgressivo Fritz il Gatto, la cui versione cinematografica è stata il primo film d’animazione vietato ai minori negli Stati Uniti, a Doonesbury di Gary Trudeau, che pur essendo una striscia viene pubblicato da svariati quotidiani americani come articolo d’opinione della prima pagina, ad Andrea Pazienza, al Corto Maltese di Hugo Pratt, a Staino col suo Bobo, Altan e Angese, corredati - anche se tutti leggiamo per primi i fumetti - dagli articoli di firme come Michele Serra e Alessandro Baricco, Omar Calabrese o Stefano Benni. Nel frattempo la proprietà della testata è passata da Rizzoli all’editrice Baldini e Castoldi, acquistata nel 2017 da La Nave di Teseo, fondata da Elisabetta Sgarbi insieme (fra gli altri) a Umberto Eco, nume tutelare dietro le quinte di “Linus” dal 1965.

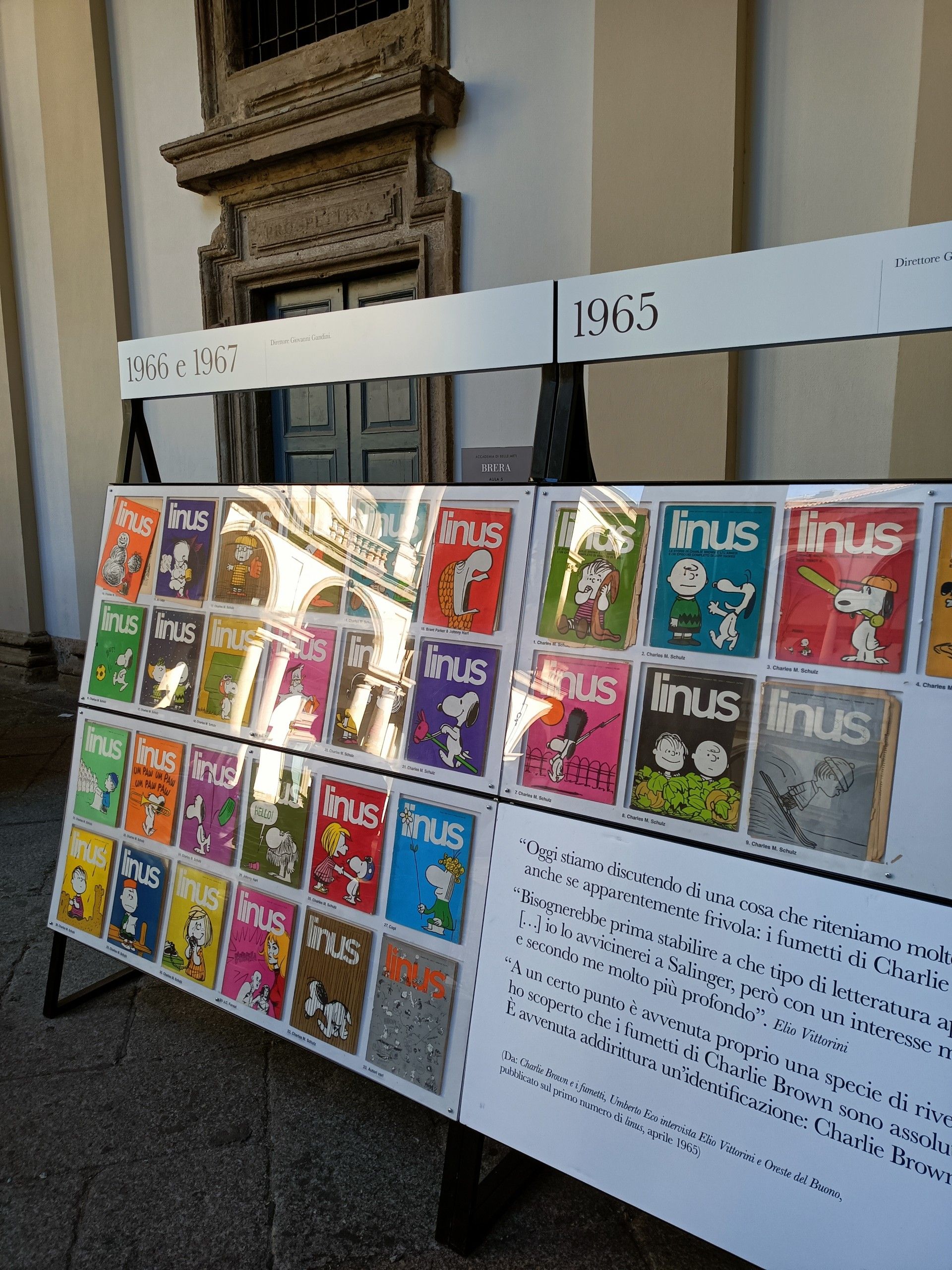

Per celebrare i sessant’anni di “Linus” Elisabetta Sgarbi, nel quadro de “La Milanesiana”, il festival culturale da lei ideato e diretto, ha presentato nel Cortile d’Onore dell’Accademia di Brera una mostra di tutte le 721 copertine della rivista pubblicate fino al momento dell’esposizione, della quale Angelo Crespi, Direttore Generale della Pinacoteca di Brera, ha affermato “(…) sono felice che Brera possa ospitarla, nel segno dei tanti disegnatori e illustratori che hanno contribuito al successo della rivista, fondata proprio a Milano, considerando i chiostri dell’Accademia luogo di creatività e arte in cui ci si applica anche al fumetto”. Tanti auguri, “Linus”, per merito tuo il fumetto è diventato grande.

Per celebrare i sessant’anni di “Linus” Elisabetta Sgarbi, nel quadro de “La Milanesiana”, il festival culturale da lei ideato e diretto, ha presentato nel Cortile d’Onore dell’Accademia di Brera una mostra di tutte le 721 copertine della rivista pubblicate fino al momento dell’esposizione, della quale Angelo Crespi, Direttore Generale della Pinacoteca di Brera, ha affermato “(…) sono felice che Brera possa ospitarla, nel segno dei tanti disegnatori e illustratori che hanno contribuito al successo della rivista, fondata proprio a Milano, considerando i chiostri dell’Accademia luogo di creatività e arte in cui ci si applica anche al fumetto”. Tanti auguri, “Linus”, per merito tuo il fumetto è diventato grande.

ALESSANDRO SISTI