Rivoluzione Scepi, manifesti dei film come opere d’arte

Nella sua carriera ha anche "dipinto" i capolavori dei maestri Wajda, Buñuel De Palma e Fassbinder

Irene La Ferla

|4 mesi fa

Franco Scepi emerge sin da giovane come una figura poliedrica nel panorama della comunicazione e dell’arte contemporanea. La sua carriera si sviluppa tra scenografia, arte visiva, cinema sperimentale e pubblicità. Nato a Lucera, in Puglia, nel 1941 in una famiglia di artisti – madre pittrice futurista, padre poeta e zia musicista – cresce a Piacenza e si forma all’Accademia di Brera sotto la guida del pittore Gianfilippo Usellini.

Dalle collaborazioni con il genio della pop art Andy Warhol, con registi come Federico Fellini e Woody Allen, con Yoko Ono, incrociando icone del cinema e della moda come Brooke Shields e Kelly LeBrock. E dialogando con leader carismatici come papa Wojtyla o il presidente russo Gorbaciov. Sono molti i nomi altisonanti che costellano una carriera da incorniciare.

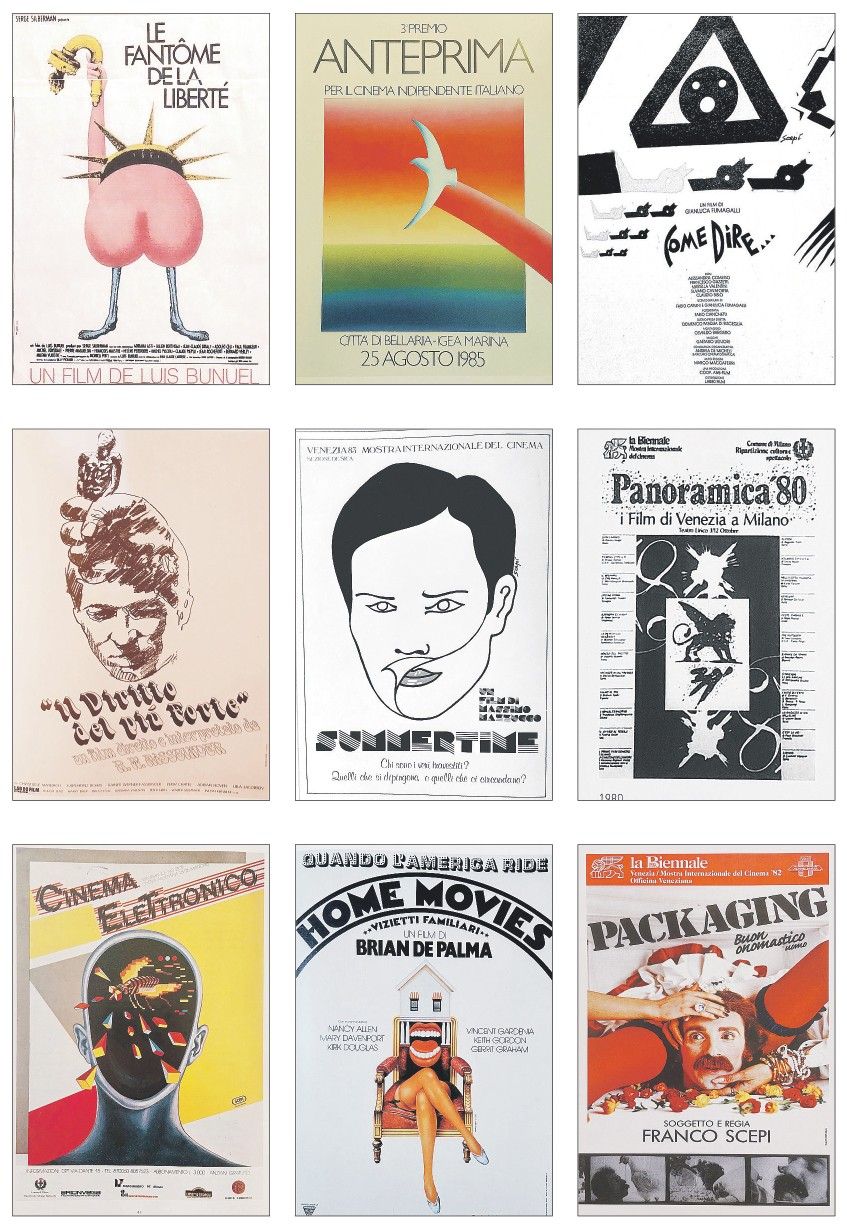

Scepi si definisce un inventore polivalente, come suggerito dallo storico dell’arte Gillo Dorfles, o un vero “danseur des images”, appellativo coniato dal produttore cinematografico Serge Silberman. Ha compiuto una autentica rivoluzione nel settore manifesti dei film che, grazie al suo tocco, si trasformano in opere d’arte.

Il poster forse più celebre - quello del film “L’uomo di marmo” di Andrzej Wajda - è divenuto in seguito un’icona globale del pacifismo: da una testa murata spicca in volo una colomba.

Dopo essere stato architetto scenografo al Teatro alla Scala, dirige i film “Can Cannes” e “Packaging”, presentati alla Biennale di Venezia. “Packaging”, realizzato negli anni ’70, è un cortometraggio provocatorio che affronta il tema dell’alienazione dell’uomo moderno. Il protagonista è uomo “in scatola” trattato come un oggetto di consumo, ridotto a merce.

Il corto suscitò scandalo al Festival di Oberhausen e solo nel 1982, fu selezionato per il Festival di Venezia, trovando riconoscimento nell’ambiente cinematografico. Un cortometraggio sperimentale che anticipa tematiche oggi più che mai attuali: la mercificazione del corpo, la spersonalizzazione nella società dei consumi, la sovrapposizione tra esseri umani e merci, rivelando fin da subito nella poetica di Scepi un’attenzione verso le forme della comunicazione visiva e i meccanismi di potere che le governano.

Nel 1982, Scepi firma il suo unico lungometraggio: “Can Cannes”, film surreale e provocatorio. La trama segue Andrea, un giovane di 23 anni, ricco e felicemente sposato, che, di ritorno da Cannes a Milano, incontra un cane randagio. Umanizzando il cane, Andrea ascolta i suoi racconti. Scepi spiega: “La società si stava trasformando e io elaborai un concetto forse allora troppo prematuro: la donna si emancipa e l’uomo sposa il cane”.

Scepi, come detto, ha dato un contributo significativo al cinema anche attraverso i manifesti: notevole quello realizzato per “Il Fantasma della Libertà” (1974) di Luis Buñuel, capolavoro surrealista che sfida le convenzioni narrative tradizionali con una struttura episodica non lineare. Attraverso scene paradossali e situazioni assurde, Buñuel smonta le ipocrisie sociali e le rigide convenzioni borghesi, mettendo in scena un mondo in cui la libertà appare come un fantasma sfuggente. Questo tema centrale viene magistralmente interpretato da Scepi nel suo manifesto: un’immagine apparentemente semplice e scioccante cattura immediatamente lo sguardo dello spettatore.

Attraverso l’irriverenza visiva, riflette la stessa volontà di Buñuel di sovvertire regole narrative e sociali. Scepi stesso rivela: «Interrogando Buñuel sul significato della libertà, il regista rispose che il vero oppio dei popoli è il conformismo; a sottolineare come, per vedere davvero, occorra a volte “tagliarsi gli occhi”, come già suggerito nel celebre cortometraggio ‘Un Chien Andalou”». Un’altra importante testimonianza del talento di Scepi nel catturare visivamente il senso profondo di un film è il manifesto per “Home Movies” (1979) di Brian De Palma, satira sulle dinamiche complesse e spesso nascoste che si intrecciano all’interno della famiglia americana.

Il manifesto di Scepi rappresenta questo duplice aspetto con una composizione ricca di simbolismi: una poltrona classica, che da sempre rappresenta la casa e la famiglia, è sormontata da una casa stilizzata, mentre al centro spicca una bocca spalancata, evocativa della comunicazione, ma anche di urla e litigi. Sotto questa bocca si notano due gambe femminili accavallate, che introducono un elemento di sensualità e trasgressione, suggerendo che sotto la superficie apparentemente perfetta si nascondano desideri, tensioni e ambiguità. Il manifesto realizzato da Scepi per il film “Il diritto del più forte” (1974) di Rainer Werner Fassbinder si presenta invece come un’opera intensa, capace di condensare in pochi tratti a carboncino l’essenza drammatica della pellicola. L’immagine in bianco e nero raffigura una grande mano che emerge dalla testa di un uomo, stringendo con forza un uomo più piccolo. Come nella mano gigante del manifesto, i protagonisti si trovano spesso schiacciati da forze più grandi di loro, siano esse sociali, morali o psicologiche.

L’uso del bianco e nero, insieme ai tratti a carboncino, accentua il contrasto tra oppressore e oppresso, tra giustizia e ingiustizia, e sottolinea l’ambiguità morale che permea il film di Fassbinder.