Intervista a Spartaco Albertarelli: «Amo progettare giochi mettendo le persone al centro»

Incontro con una delle colonne portanti del game design italiano

Carlo Chericoni

|3 giorni fa

Spartaco Albertarelli - © Libertà/Carlo Chericoni

Definirlo una delle colonne portanti del game design italiano non è affatto un’esagerazione. Spartaco Albertarelli ha iniziato a inventare giochi da tavolo fin dal 1987, quando ha intrapreso il suo percorso professionale con il noto marchio Editrice Giochi, di cui è stato responsabile creativo per 25 anni. Nel corso della sua carriera è stato responsabile editoriale dell’edizione italiana di Dungeons & Dragons, ha seguito il marchio Risiko!, fondato la casa editrice KaleidosGames e insegnato game design. Malgrado i numerosi impegni, ha trovato anche il tempo di ideare oltre 180 giochi, spaziando da titoli strategici come FutuRisiKo! a proposte per famiglie come Kaleidos.

Lo abbiamo incontrato per farci raccontare com’è cambiato il mondo dei giochi in questi decenni.

Scegliere di diventare game designer in un’epoca come quella attuale è più semplice. Ma negli anni ‘80 non era così: come ha capito che poteva guadagnarsi da vivere creando giochi?

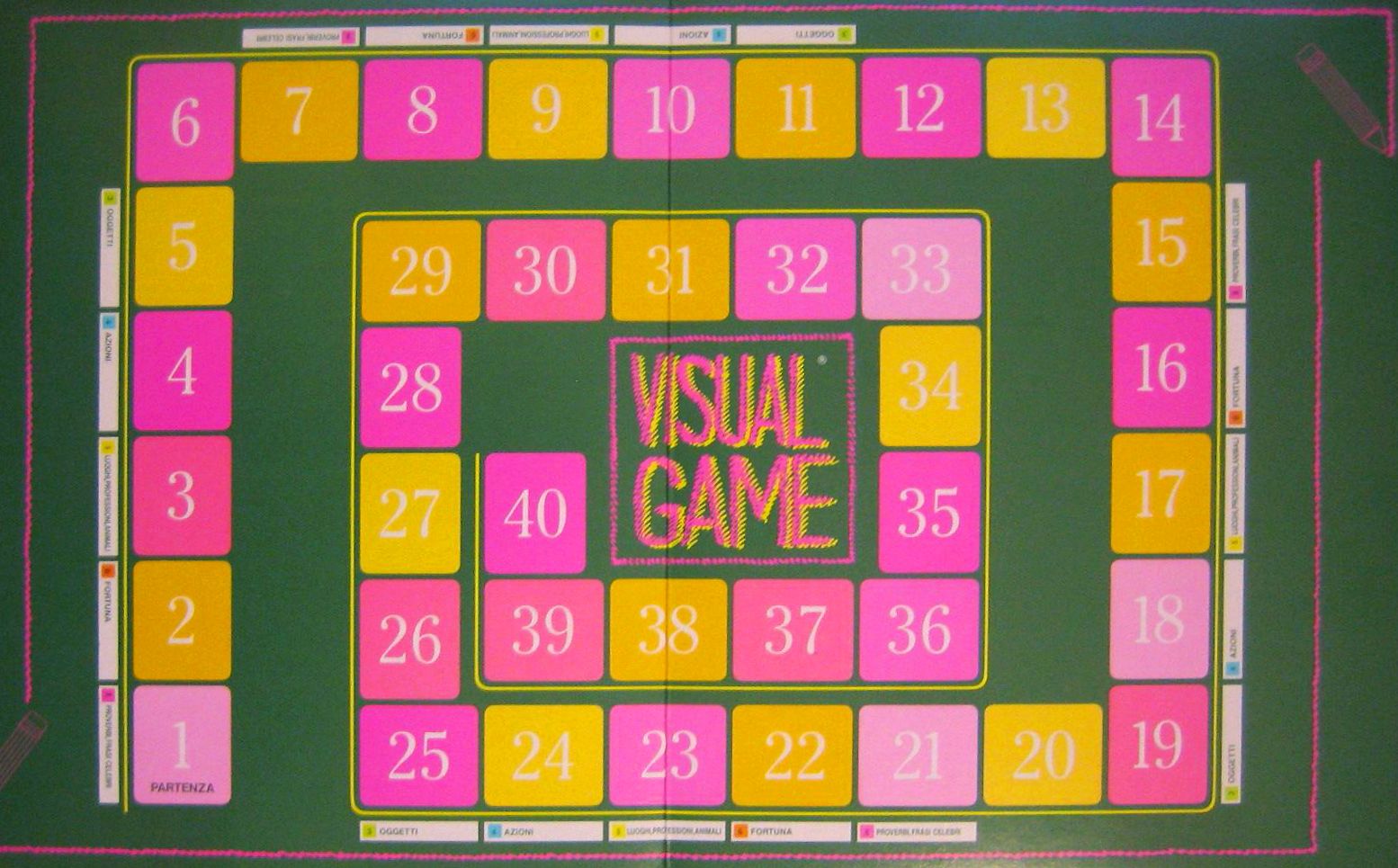

«La verità è che non l’ho capito. Ci sono capitato dentro. Ho sempre avuto un rapporto molto naturale con il gioco, ma non immaginavo che potesse diventare un lavoro vero. L’occasione è arrivata con Editrice Giochi, dove sono arrivato grazie al fatto che ero uno dei traduttori di D&D. Mi chiesero se fossi in grado di sviluppare un gioco e nacque Visual Game. Era il 1987, una vita fa... Da lì, passo dopo passo, ho capito che la mia passione per i giochi poteva andare al di là delle traduzioni».

«La verità è che non l’ho capito. Ci sono capitato dentro. Ho sempre avuto un rapporto molto naturale con il gioco, ma non immaginavo che potesse diventare un lavoro vero. L’occasione è arrivata con Editrice Giochi, dove sono arrivato grazie al fatto che ero uno dei traduttori di D&D. Mi chiesero se fossi in grado di sviluppare un gioco e nacque Visual Game. Era il 1987, una vita fa... Da lì, passo dopo passo, ho capito che la mia passione per i giochi poteva andare al di là delle traduzioni».

Visual Game fu un grande successo. E pochi anni dopo Kaleidos fu finalista allo Spiel des Jahres (uno dei massimi riconoscimenti del settore). Cosa hanno rappresentato per lei quei due traguardi?

«Visual Game è stato il mio battesimo del fuoco, Kaleidos, invece, è il gioco che più mi rappresenta, visto che quest’anno festeggia 30 anni dalla nascita e la mia piccola case editrice, Kaleidogames, prende il nome proprio da lui. Essere arrivato in finale è stata una grande emozione. Certo, il 1995 non è stato il migliore anno per sperare di vincere, visto che è stato quello dei “Coloni di Catan”... Però, per quanto possa sembrare strano, Kaleidos non è il mio gioco più venduto. Escludendo dal conteggio i giochi legati alle trasmissioni televisive come Affari Tuoi, il mio titolo più venduto nel mondo è Coyote».

«Visual Game è stato il mio battesimo del fuoco, Kaleidos, invece, è il gioco che più mi rappresenta, visto che quest’anno festeggia 30 anni dalla nascita e la mia piccola case editrice, Kaleidogames, prende il nome proprio da lui. Essere arrivato in finale è stata una grande emozione. Certo, il 1995 non è stato il migliore anno per sperare di vincere, visto che è stato quello dei “Coloni di Catan”... Però, per quanto possa sembrare strano, Kaleidos non è il mio gioco più venduto. Escludendo dal conteggio i giochi legati alle trasmissioni televisive come Affari Tuoi, il mio titolo più venduto nel mondo è Coyote».

La sua produzione è molto variegata. Esiste un filo conduttore nei suoi giochi?

«Sì: l’interazione. Mi interessa profondamente il modo in cui i giocatori si relazionano tra loro attraverso il gioco, perché credo che sia proprio in quell’interstizio umano che si crei la vera magia ludica. Che sia bluff, intuizione, competizione o collaborazione, cerco sempre di progettare meccanismi che mettano le persone in comunicazione diretta, autentica, magari anche non verbale. I miei giochi cercano di stimolare lo sguardo, l’empatia, la lettura dell’altro. Non è solo una questione di regole o vittoria, ma di esperienza condivisa. Io appartengo a quella scuola di progettazione che considera i giocatori e non le meccaniche, al centro del progetto. Le meccaniche sono strumenti, mai il fine. Quando funzionano davvero è perché permettono ai giocatori di vivere qualcosa che va oltre il semplice “giocare”».

«Sì: l’interazione. Mi interessa profondamente il modo in cui i giocatori si relazionano tra loro attraverso il gioco, perché credo che sia proprio in quell’interstizio umano che si crei la vera magia ludica. Che sia bluff, intuizione, competizione o collaborazione, cerco sempre di progettare meccanismi che mettano le persone in comunicazione diretta, autentica, magari anche non verbale. I miei giochi cercano di stimolare lo sguardo, l’empatia, la lettura dell’altro. Non è solo una questione di regole o vittoria, ma di esperienza condivisa. Io appartengo a quella scuola di progettazione che considera i giocatori e non le meccaniche, al centro del progetto. Le meccaniche sono strumenti, mai il fine. Quando funzionano davvero è perché permettono ai giocatori di vivere qualcosa che va oltre il semplice “giocare”».

Ha creato giochi sia da solo che in collaborazione. Quanto conta il gioco di squadra nella creazione di un gioco?

«Conta moltissimo, ma solo se c’è una visione condivisa. Il confronto è stimolante, permette di esplorare soluzioni nuove. Ma non è sempre semplice: serve un equilibrio sottile tra ascolto, fiducia e rispetto reciproco. Con i collaboratori giusti, però, il risultato è spesso più ricco e profondo. La cosa veramente interessante sta nel fatto che ogni volta il processo è diverso. Moodboard, per fare un esempio, è certamente uno dei titoli che mi ha dato maggiore soddisfazione in fase progettuale, perché ho lavorato con persone che non fanno parte del mondo del gioco. Vektorace, invece, è stato un continuo scambio di idee e influenze reciproche con uno dei designer più raffinati che io conosca, ovvero Davide Ghelfi».

«Conta moltissimo, ma solo se c’è una visione condivisa. Il confronto è stimolante, permette di esplorare soluzioni nuove. Ma non è sempre semplice: serve un equilibrio sottile tra ascolto, fiducia e rispetto reciproco. Con i collaboratori giusti, però, il risultato è spesso più ricco e profondo. La cosa veramente interessante sta nel fatto che ogni volta il processo è diverso. Moodboard, per fare un esempio, è certamente uno dei titoli che mi ha dato maggiore soddisfazione in fase progettuale, perché ho lavorato con persone che non fanno parte del mondo del gioco. Vektorace, invece, è stato un continuo scambio di idee e influenze reciproche con uno dei designer più raffinati che io conosca, ovvero Davide Ghelfi».

Lei è noto per promuovere una cultura del gioco inclusiva. Cosa può fare il settore per avvicinare nuovi giocatori?

«Credo che la chiave sia semplificare senza banalizzare. Molti pensano che un gioco semplice sia necessariamente superficiale, ma non è così. Un gioco semplice può contenere una profondità sorprendente, soprattutto se stimola la creatività, la comunicazione o la strategia personale. Bisogna creare esperienze accessibili che non richiedano un investimento iniziale troppo alto in termini di tempo, perché questo abbassa le barriere d’ingresso e permette a più persone di avvicinarsi al mondo del gioco senza sentirsi escluse. Un buon gioco riesce a raccontare qualcosa anche solo attraverso i suoi materiali, o nella maniera in cui costringe le persone a prendere decisioni insieme. E poi bisogna raccontare il gioco come un’esperienza sociale, non solo come una sfida o un passatempo. Il resto lo fa il gioco stesso, se è ben progettato e si rivolge a chi gioca con rispetto e intelligenza. Non bisogna mai giudicare i giocatori per quello che giocano».

«Credo che la chiave sia semplificare senza banalizzare. Molti pensano che un gioco semplice sia necessariamente superficiale, ma non è così. Un gioco semplice può contenere una profondità sorprendente, soprattutto se stimola la creatività, la comunicazione o la strategia personale. Bisogna creare esperienze accessibili che non richiedano un investimento iniziale troppo alto in termini di tempo, perché questo abbassa le barriere d’ingresso e permette a più persone di avvicinarsi al mondo del gioco senza sentirsi escluse. Un buon gioco riesce a raccontare qualcosa anche solo attraverso i suoi materiali, o nella maniera in cui costringe le persone a prendere decisioni insieme. E poi bisogna raccontare il gioco come un’esperienza sociale, non solo come una sfida o un passatempo. Il resto lo fa il gioco stesso, se è ben progettato e si rivolge a chi gioca con rispetto e intelligenza. Non bisogna mai giudicare i giocatori per quello che giocano».

Ha vissuto in prima persona l’evoluzione del settore. In cosa è cambiato di più il mondo dei giochi da tavolo?

«Principalmente l’età di riferimento. Quando ho iniziato il settore riteneva del tutto marginale il pubblico sopra i 20 anni. Non che mancassero le eccezioni, ovviamente, ma gli “over 25” erano considerati una nicchia del mercato. C’era anche parecchio discredito nei confronti di questi “adulti che giocano come bambini”. Molti, poi, pensavano che i giochi da tavolo sarebbero stati soppiantati quasi completamente dai videogiochi. Questa è una cosa effettivamente accaduta, proprio tra i teenager, mentre è esploso il mondo dei giochi per gli adulti. Una cambio radicale soprattutto a livello di game design».

«Principalmente l’età di riferimento. Quando ho iniziato il settore riteneva del tutto marginale il pubblico sopra i 20 anni. Non che mancassero le eccezioni, ovviamente, ma gli “over 25” erano considerati una nicchia del mercato. C’era anche parecchio discredito nei confronti di questi “adulti che giocano come bambini”. Molti, poi, pensavano che i giochi da tavolo sarebbero stati soppiantati quasi completamente dai videogiochi. Questa è una cosa effettivamente accaduta, proprio tra i teenager, mentre è esploso il mondo dei giochi per gli adulti. Una cambio radicale soprattutto a livello di game design».

In un’epoca dominata dal digitale, che ruolo possono avere ancora i giochi da tavolo tradizionali?

«Un ruolo insostituibile: quello di mettere le persone attorno a un tavolo, fisicamente presenti nello stesso spazio, ma intellettualmente altrove, in un immaginario collettivo, con il piacere di condividere tempo e attenzione. Il digitale offre velocità e spettacolo, ma non può riprodurre l’esperienza fisica, l’empatia dello sguardo, la risata condivisa, il gesto della mano che muove una pedina o distribuisce una carta. I giochi da tavolo hanno il potere di creare legami reali, che nascono dallo scambio, dal silenzio, dalla sorpresa. E questo oggi è più prezioso che mai, in un mondo dove tutto sembra correre veloce e virtuale. Il grande game designer Alex Randolph diceva: “Finché ci saranno tavoli e persone sedute intorno ad essi, potremo progettare giochi”. E aggiungerei: finché ci saranno giochi, ci saranno occasioni per conoscersi davvero».

«Un ruolo insostituibile: quello di mettere le persone attorno a un tavolo, fisicamente presenti nello stesso spazio, ma intellettualmente altrove, in un immaginario collettivo, con il piacere di condividere tempo e attenzione. Il digitale offre velocità e spettacolo, ma non può riprodurre l’esperienza fisica, l’empatia dello sguardo, la risata condivisa, il gesto della mano che muove una pedina o distribuisce una carta. I giochi da tavolo hanno il potere di creare legami reali, che nascono dallo scambio, dal silenzio, dalla sorpresa. E questo oggi è più prezioso che mai, in un mondo dove tutto sembra correre veloce e virtuale. Il grande game designer Alex Randolph diceva: “Finché ci saranno tavoli e persone sedute intorno ad essi, potremo progettare giochi”. E aggiungerei: finché ci saranno giochi, ci saranno occasioni per conoscersi davvero».

Come saranno i giochi da tavolo tra trent’anni?

«Ogni anno che passa ci facciamo questa domanda. Nel 1995 è uscito Kaleidos. Dopo 30 anni, Kaleidos è sempre lì, del tutto uguale a com’era all’ora. Con lui tanti altri titoli hanno superato il test del tempo con poche o nulle variazioni. Ci chiediamo sempre se arriverà una qualche tecnologia in grado di cambiare radicalmente il modo di giocare. Gli smartphone, per esempio, sembravano essere la più naturale delle ibridazioni. Ci hanno provato in tanti, ma con risultati abbastanza deludenti. Se non arriverà una qualche diavoleria veramente capace di integrarsi nell’esperienza di gioco al tavolo, mi sa che fra trent’anni i giochi non saranno così diversi da quelli di oggi. Con un po’ di fortuna, potrei addirittura scoprire che Kaleidos sarà ancora lì…».

«Ogni anno che passa ci facciamo questa domanda. Nel 1995 è uscito Kaleidos. Dopo 30 anni, Kaleidos è sempre lì, del tutto uguale a com’era all’ora. Con lui tanti altri titoli hanno superato il test del tempo con poche o nulle variazioni. Ci chiediamo sempre se arriverà una qualche tecnologia in grado di cambiare radicalmente il modo di giocare. Gli smartphone, per esempio, sembravano essere la più naturale delle ibridazioni. Ci hanno provato in tanti, ma con risultati abbastanza deludenti. Se non arriverà una qualche diavoleria veramente capace di integrarsi nell’esperienza di gioco al tavolo, mi sa che fra trent’anni i giochi non saranno così diversi da quelli di oggi. Con un po’ di fortuna, potrei addirittura scoprire che Kaleidos sarà ancora lì…».